Gentile Enzo Traverso,

Le scrivo con sentimenti divisi, di amicizia e riconoscenza da un lato – un po’ di fastidio, anche una certa irritazione dall’altro. Quando la mostra Soulèvements[i] è stata inaugurata a Parigi nel 2016, sono stato oggetto di alcune critiche, del tutto legittime per un simile esercizio (e per un simile tema). Non credevo di dover rispondere a chi manifestava questo settarismo di cui il dibattito intellettuale francese è così spesso teatro, cioè quello degli scontri inutili tra persone che dovrebbero comunque trovarsi dalla stessa parte, come si dice, della barricata.

Una critica che viene da lei è tutt’altra cosa perché il tuo lavoro, già da tempo per me importante – soprattutto per la comune ammirazione che abbiamo per pensatori come Walter Benjamin, Daniel Bensaïd o Michael Löwy – mi aiuta e quindi mi sembra, a più livelli, fraterno.

Le sono grato, innanzitutto, per quanto il suo ultimo libro Révolution: une histoire culturelle,[ii] ha deciso di intraprendere. Questo è davvero un progetto che doveva essere rinnovato, e il suo contributo segnerà senza dubbio, per la sua portata, un passo significativo. Non è mia intenzione fare un elenco di tutto ciò che potrebbe legittimamente darmi spunti di riflessione o, più specificamente, potrebbe avvicinarci attraverso i nostri rispettivi saggi su questo tipo di questioni.

Mi basterà ricordare che il punto di vista, da lei denominato “storia culturale”, è del tutto coerente con i miei tentativi di problematizzare la Kulturwissenschaft di Aby Warburg: una disciplina o “transdisciplina” che aveva portato al progetto di una “iconologia politica” e che l’opera di Horst Bredekamp, a cui fa riferimento fin dal secondo paragrafo del suo libro, ha saputo ampliare in modo significativo.

Lei parte dunque dall’idea, recentemente espressa da Bredekamp, che “le immagini ci osservano”,[iii] un’idea che mi ha guidato inesorabilmente, almeno da Ce que nous voyons, ce qui nous regarde del 1992, libro in cui cercavo appunto di articolare una fenomenologia della visualità grazie alla nozione benjaminiana di “immagini dialettiche”.

È con una dialettica del “naufragio” e della “speranza” che lei introduce, inoltre, tutto il suo sviluppo, attraverso La zattera della Medusa di Géricault dove lei trova qualcosa come “una delle più potenti allegorie del naufragio della rivoluzione” prima di riconoscervi una sorta di movimento oscillatorio “tra lo sconforto e la speranza”.[iv]

Il testo di Soulèvements – ora ripreso e ampliato sotto il titolo Désirer disobéir[v] – iniziava allo stesso modo, attraverso un montaggio che articolava La zattera di Géricault con, da un lato, La Liberta di Delacroix e, dall’altro, La corazzata Potëmkin di Eisenstein, un film che avevo precedentemente considerato attraverso questa stessa dialettica di sconforto (lacrime versate) e rivolta (armi brandite).

Ci sono forse sempre, in fondo alle grandi nozioni politiche in discussione, conflitti di sensibilità. Ora di quali sensibilità stiamo parlando esattamente?

Lei fa la classica distinzione tra sollevazioni, o rivolte, e rivoluzioni, ricordando ad esempio i termini con cui Arno J. Mayer poneva il problema: «Le rivolte – spiega – sono radicate nella “tradizione”, nella disperazione e nella disillusione. Prendono di mira nemici concreti e tangibili, di cui fanno capri espiatori. […]. Così il loro orizzonte è limitato e di breve durata: possono essere endemiche – come osserva Mayer – ma sono sempre spazialmente circoscritte. Le rivoluzioni, al contrario, suscitano speranze generate da ideologie e visioni utopiche; sono spesso guidate da forze che incarnano progetti politici, come quelli dei giacobini o dei bolscevichi. Aspirano consapevolmente a cambiare l’ordine sociale e politico».[vi]

«La distinzione tra rivolta e rivoluzione rimane utile, anche se è sempre difficile tracciarla», direte allora. Anche se significa riaffermare lo iato in termini di sensibilità, appunto: «Celebrare le ribellioni equivale a ipostatizzare il loro momento lirico, quando un popolo si alza e agisce; interpretare le rivoluzioni significa inscrivere il loro emergere in un processo di distruzione creatrice, quando un ordine viene distrutto e ne emerge uno nuovo».[vii]

Troviamo così, nel suo stesso vocabolario, una gerarchia politica che si rivela schierata anche nel campo molto generale dei principi filosofici. Lei oppone le rivoluzioni alle rivolte – secondo un uso strettamente politico e non antropologico o fenomenologico, di quest’ultimo termine – così come la “novità” si oppone alla “tradizione”, la speranza alla disperazione, il nemico globale al nemico circostanziale, il lungo termine alla crisi effimera, lo spazio del tutto all’enclave insurrezionale, il nuovo ordine al disordine grossolano, il “processo” strutturale al semplice “momento” fenomenale.

È un modo di contrapporre, per concludere, il progetto politico portato da ogni autentica rivoluzione a qualcosa che sarebbe solo una “visione limitata” al semplice desiderio – il semplice “desiderio di disobbedire” – caratteristico dei moti o delle rivolte.

Si vede subito, nel suo testo, che questa distinzione politica non è priva di una polarizzazione della sensibilità. Perciò lei usa la parola lirismo per dire “ipostatizzato” nel modo di “celebrare le ribellioni”. Anche se questo non viene ulteriormente sviluppato, si capisce che questa “ipostasi” caratterizzerebbe una sensibilità di tipo anarchico, contrapposta al realismo che porterebbe in sé il vero “progetto politico” della rivoluzione, che è definito dalla sensibilità comunista.

Ma è davvero questo il modo di situare le sensibilità? Che sia necessario, poi, opporre una all’altra? Come se l’una, la “lirica”, fosse basata sulla semplice emozione e l’altra, la “realista”, sulla più ampia ragione? Non si tratta di rinnovare uno schema filosofico molto accademico, essenzialmente platonico, cioè idealista e che, quindi, esige di essere decostruito?

Basti, a questo proposito, ricordare come Hannah Arendt abbia spostato queste linee di frattura affermando che «l’assenza di emozione non è all’origine della razionalità, e non può rafforzarla. […] Per reagire in modo ragionevole bisogna prima essere stati “toccati dall’emozione”; e ciò che si oppone all’”emozionale” non è affatto il “razionale”, qualunque sia il significato del termine, ma l’insensibilità”.[viii]

È qui che la parola “sensibilità” sembra, al pensatore politico, porre solo problemi da risolvere o insidie da evitare (ciò vale anche per la felice affermazione di Jacques Rancière di una “condivisione del sensibile” dove mi sembra che la nozione di “sensibile” non abbia beneficiato della stessa precisazione di quella, più direttamente politica, di “condivisione”).[ix]

Da un lato, il punto di vista di una “storia culturale” incoraggia a riconoscere che «le rivoluzioni spesso generano svolte estetiche»;[x] d’altra parte – e quasi subito dopo aver scritto questa frase – lei cita la mostra Soulèvements che, dice, “sebbene notevole per molti aspetti, privilegiava gli aspetti estetici delle rivolte fino a confonderne la natura politica”.[xi] Ed è qui che la parola “sensibilità”, in greco aïsthèsis, crea imbarazzo di fronte agli “aspetti estetici” dei moti. Mi ricordo di essermi imbattuto in questo stessa accusa di estetizzazione più di vent’anni fa, non nell’odierna forma imbarazzata ma in una addirittura violenta, a proposito delle immagini dell’Olocausto.

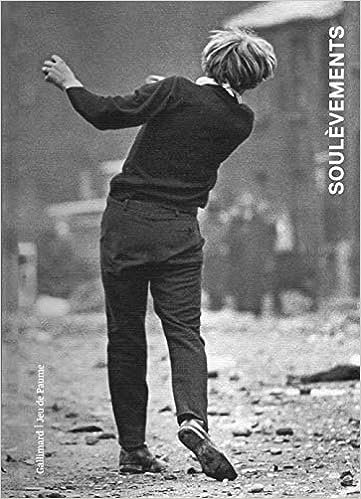

Per sostenere il suo sospetto relativamente a questi “aspetti estetici”, lei fa un esempio. Un esempio eclatante che assume la stessa valenza di emblema in quanto era l’immagine immediatamente visibile sulla copertina del catalogo Soulèvements (e addirittura visibile, nello spazio pubblico parigino, sui manifesti della mostra). Cito: «Cogliere l’eleganza di un gesto che evoca la bellezza di una prestazione atletica non ne illumina il significato politico. Sulla copertina del catalogo della mostra, l’illustrazione mostra un adolescente che lancia un sasso. L’immagine lo sorprende nel mezzo del suo slancio, il suo corpo teso per lo sforzo. Un’impressione di leggerezza e armonia corporea emerge da questa fotografia di Gilles Caron. Se si guarda alle rivolte solo da un punto di vista estetico, il fatto che questo giovane fosse un unionista che prese parte a una rivolta anticattolica a Londonderry nel 1969, come spiega la didascalia, diventa un dettaglio trascurabile».[xii]

Negligenza che, ovviamente, soffocherebbe nel lirismo estetico il senso stesso della posizione politica da assumere di fronte alla questione dei moti.

Mi permetta, caro Enzo Traverso, di restituirle l’argomentazione: in questo giudizio lei manifesta una negligenza “estetica” che trae in inganno la sua stessa posizione politica. Essa soffoca il suo sguardo nel momento in cui vede la negligenza, cosa che, di conseguenza, getta un’ombra sul metodo stesso di ciò che lei intende per “storia culturale”. Una storia culturale deve essere tanto precisa sia in quanto storia sensibile sia in quanto è culturale.

Per unire le due cose, quando parliamo di immagini o le usiamo come argomentazioni in un libro che tratta di politica, bisogna cominciare bene, direi, prendendosi il tempo per guardare queste immagini. Lei scrive che “questo giovane [è] un unionista che ha preso parte a una rivolta anticattolica a Londonderry nel 1969, come spiega la didascalia”. Quindi pensa che una didascalia “spieghi” qualcosa? Dovremmo accontentarci della didascalia quando ci troviamo davanti a una fotografia di questo tipo? Ovviamente no. Quindi, per favore, si prenda un po’ di tempo per guardare.

Innanzitutto, quando parla di “un adolescente che lancia un sasso”, si prenda il tempo per notare che ce ne sono due nell’immagine di Gilles Caron. Non è quindi un individuo isolato nella “bellezza di una prestazione atletica”, come lei sostiene. L’inquadratura suggerisce – come la serie di fotografie ci consente di verificare – che il numero di persone sia ancora maggiore. Siamo quindi molto lontani da un semplice desiderio “estetico” di rendere visibile e persino di isolare la “leggerezza” o “l’armonia del corpo” di cui parla. Ciò che vediamo in primo piano nell’immagine non è quindi una figura esteticamente isolata da tutto, ma il membro di un gruppo che agisce nel contesto di una vicenda politica.

Qual è questo contesto? Anche in questo caso bisogna prendersi il tempo – bastano pochi secondi – per guardare. E per questo è necessario, contro l’ingenua gerarchia della figura e dello sfondo che presta attenzione solo alla prima a scapito della seconda, guardare in quale spazio si muovono queste due figure. Prima c’è il suolo: costellato di pietre, macerie, indica uno spazio di violenza, di distruzione, di conflitto. Conflitto con cosa, con chi? Ebbene, per capirlo in un attimo, basta guardare un po’ più in là, “in fondo” all’immagine: laggiù, a poche decine di metri di distanza.

Come spesso accade, le figure sono nitide in primo piano e più sfocate sullo sfondo. Ma è possibile riconoscere, in tutte le sagome, tra loro simili, rivolte ai due giovani, un cordone di poliziotti in divisa, con il casco. Il contesto storico della “manifestazione anticattolica di Londonderry” – didascalia della fotografia su cui basi la tua identificazione del “giovane sindacalista” – lascia intendere che essa sia dunque lì, sullo sfondo, protetta dalle forze di polizia britanniche dai sampietrini lanciati da questi due manifestanti in primo piano: questi due giovani cattolici, dunque.

Suppongo che non avreste mai detto, davanti a una foto di Robert Capa intitolata Movimenti di truppe fasciste a Teruel, che il fotografo stava “con” le truppe fasciste. Perché immagina subito che la didascalia “manifestazione anti-cattolica” debba significare che Gilles Caron era dalla parte di questa manifestazione? Non si vede – dall’immagine stessa, si potrebbe dire – che il fotografo si è trovato faccia a faccia con le forze legaliste? Aveva proprio corso il rischio, come Capa con i repubblicani spagnoli, di schierarsi dalla parte dei cattolici antiunionisti. Sarà perché i gesti catturati dal fotografo, che in effetti hanno qualcosa di molto coreografico, sono troppo aggraziati o troppo senza tempo – quindi anacronistici – per essere rivoluzionari?

Ora, è proprio questo che solleva una questione metodologica per qualsiasi impresa di storia culturale. Come un’immagine va guardata dialetticamente – se c’è una figura, cerchiamo gli altri a cui è rivolta e che le rispondono, vediamo lo sfondo da cui emerge, nel doppio senso che si differenzia da esso e che da esso proviene – così una storia culturale va temporalizzata dialetticamente.

Di fronte a una tale storia culturale, la rivoluzione come “progetto politico” o “espressione di ambizioni immense, a volte universali”, come la definisce dopo Mayer,[xiii] risulta alquanto insufficiente. Diventa allora necessario problematizzare contemporaneamente due dimensioni di questa storia culturale: chiedersi come guardiamo quando ci poniamo la domanda «quale sensibilità?»; e chiedersi come facciamo la storia quando ci poniamo la domanda «quale temporalità?».

Su questa insufficienza lei è pienamente d’accordo, caro Enzo Traverso, poiché intende situare il suo lavoro tanto nel solco di Walter Benjamin quanto nella genealogia di Karl Marx.

Tra i due colloca Leon Trotsky, la cui Storia della rivoluzione russa, che ha osato citare Charles Dickens e persino Marcel Proust, le appare come un’opera esemplare in cui la storia – come conoscenza, come narrazione – ha saputo dare pieno spazio alle soggettività, e quindi alle sensibilità, nel processo stesso delle trasformazioni politiche: «Per comprendere il passato non è necessario che lo storico lo sottoponga a un’indagine “anestetica” che neutralizzerebbe i sentimenti dei protagonisti e li priverebbe di ogni emozione. […] Un resoconto fedele delle battaglie napoleoniche — scrive Trotsky — deve andare oltre la geometria degli accampamenti, la razionalità e l’efficacia delle scelte tattiche e strategiche degli stati maggiori. Questo esame non può ignorare gli ordini fraintesi, l’incapacità del generale di leggere una mappa, il panico o addirittura la colica che prende soldati e ufficiali prima dell’assalto. Una delle caratteristiche notevoli di Storia della rivoluzione russa risiede nella sua forza narrativa, nella sua capacità di far rivivere gli eventi in tutta la loro intensità, di restituire una visione d’insieme che unisce sia le azioni individuali dei protagonisti sia la forza dei soggetti collettivi in movimento».[xiv]

Il suo riferimento a Trotsky come storico delle soggettività rivoluzionarie – con i loro affetti, le loro emozioni, i loro desideri, i loro ricordi – è molto preciso. Avevo incontrato la stessa configurazione simile nel campo “estetico” quando studiavo come il regista “patetico” per eccellenza, Sergei Eisenstein, avesse insistito per spostare la prima proiezione de La corazzata Potëmkin in modo che Trotsky potesse partecipare.

E questo perché la grande scheda introduttiva del suo film era un lungo brano della Storia della rivoluzione russa sugli eventi del 1905, un brano dove il vocabolario era, appunto, molto emotivo e lirico. Dopo l’arresto di Trotsky – e anche nelle versioni “ufficiali” che ancora oggi vengono trasmesse – questa vignetta introduttiva fu sostituita da un testo molto più normativo, strategico e “freddo” di Lenin.[xv]

Ma a monte di Trotsky, lei invoca lo stesso Marx. Poi, a valle, si appella a Benjamin: «Il metodo che ha ispirato questo saggio storico deve molto a Karl Marx e a Walter Benjamin. Fedele alla loro tradizione intellettuale, vede la rivoluzione come un’interruzione improvvisa – quasi sempre violenta – del continuum storico. […] Si discosta tuttavia dal marxismo classico, in quanto non adotta un approccio storicista».[xvi]

Fedele, dunque, alla critica benjaminiana allo storicismo – compresa quella marxista – e al suo rifiuto di ogni nozione di progresso, si arriva a questa affermazione: «Pensare [che le rivoluzioni] appartengano al tempo lineare e cumulativo della progressione storica è stato uno dei peggiori fraintendimenti della cultura di sinistra del Novecento, spesso accecata dall’eredità dell’evoluzionismo e dall’idea di Progresso.[xvii] Ed è qui che tornano le figure – già evocate in un libro precedente – delle “rivoluzioni naufragate”, del “lavoro del lutto” e della “malinconia di sinistra».[xviii]

In questo modo lei manifesta una posizione intermedia. Una posizione ambivalente – come in attesa di una propria dialettizzazione – dove dominano costantemente i motivi negativi della perdita, del lutto, del naufragio, della malinconia. Parlando dei “nuovi movimenti anticapitalisti”, lei afferma che essi «non appartengono a nessuna delle tradizioni della sinistra comunista» e che, di conseguenza, «non hanno genealogia».

Sembra davvero piuttosto triste, in effetti. Poi evoca un’oscillazione in cui si tengono questi movimenti contemporanei: «è sia la loro forza – non sono prigionieri dei modelli del passato – sia la loro debolezza – non hanno memoria. Sono nati da una tabula rasa e non hanno sviluppato il loro rapporto con il passato. Sebbene creativi, sono anche fragili, perché non hanno la forza dei movimenti che, ansiosi di iscrivere la loro azione in una continuità storica, hanno incarnato una tradizione politica».

Come può allora una “storia culturale” della rivoluzione essere altro che un’opera di tristezza e nostalgia? Lei da una risposta nelle ultime parole del suo libro: «Estrarre il nucleo emancipatore del comunismo da questo campo di rovine non è un’operazione astratta o puramente intellettuale: richiederà nuove battaglie, nuove pratiche e un lungo processo di lutto. Ma la storia non è finita. Le rivoluzioni non si programmano, accadono sempre inaspettate».[xix]

La sua conclusione fa quindi appello all’indeterminato. In questo, ritorna all’epigrafe – tratta da Daniel Bensaïd – con cui il suo libro iniziava: «La rivoluzione senza immagine o lettera maiuscola rimane quindi necessaria come idea indeterminata di cambiamento […]».[xx] Ma che cos’è un’elaborazione storica dell’indeterminato? Qual è la storia culturale di una “rivoluzione senza immagini”? Qual è, allora, lo stato delle immagini che affiorano nel tuo libro? Vorrei proporre, come stimolo al dialogo, due traiettorie di ipotesi.

Prima traiettoria: se vogliamo temporalizzare dialetticamente, dovremmo forse fare un passo in quella che lei chiama “genealogia” o “tradizione politica”. La domanda va formulata, ovviamente, a partire dallo stesso Benjamin: come mai il tempo non è continuo? Come mai dobbiamo rinunciare al modello del progresso?

Per pensarci, Benjamin ha chiamato a raccolta – per farne il suo personale “montaggio”, il suo uso specifico – un gruppo apparentemente molto eterogeneo di riferimenti letterari, filosofici o teologici: si va da Goethe a Baudelaire o da Proust a Kafka, senza contare i riferimenti ebraici, messianici o profetici, suscitati dalle letture di Franz Rosenzweig o dalle instancabili discussioni con Gershom Scholem. Tutto ciò ha permesso a Benjamin di esplorare tutti i modi possibili, a suo modo di vedere, per temporalizzare l’emancipazione degli oppressi al di fuori di un semplice modello di progresso.

Ma vorrei qui insistere su un altro riferimento, per Benjamin fondamentale anche se raramente commentato come elemento a se stante, tanto sembra banale o, peggio, superato (cosa che non è, ovviamente): è il riferimento a Freud. È questo che permette di pensare meglio che cosa significhi soggettività e, di conseguenza, che cosa sia il desiderio, la memoria o gli affetti – con tutto ciò che li ostacola o li reprime – anche in campo politico.

Quando Benjamin commenta il feticismo delle merci in Marx, ad esempio, non esita a fare il salto che lo porta, dall’analisi economica del capitalismo, dalla parte di un’economia desiderante secondo Freud (attraverso il feticismo sessuale e il famoso “sex appeal dell’inorganico”), ma anche dalla parte di un’economia dell’immagine in un artista come Grandville[xxi] (questo surrealista ante litteram).

Va ricordato che la metapsicologia freudiana non fu mai dimenticata, non solo dallo stesso Benjamin, ma anche dai pensatori politici e dai filosofi a lui vicini, a cominciare da Ernst Bloch da una parte, Theodor Adorno dall’altra (ma bisognerebbe fare i conti anche con Erich Fromm o Herbert Marcuse, in particolare). Oggi più che mai potremmo continuare a fare appello a questo paradigma di pensiero: «Rivoluzionari, uno sforzo in più per assumere la scoperta freudiana!». Questo per non rimanere nell’opposizione concordata tra un progetto politico razionale e un desiderio di emancipazione innervato dagli affetti. Tutta la forza dell’argomentazione di Ernst Bloch sull’utopia consisteva, appunto, nel non separare politica e desiderio.

Pensare, soprattutto, l’articolazione (teorizzata da Freud) tra memoria e desiderio per comprendere qualcosa di più profondo della semplice continuità di tradizioni acquisite (lato memoria), qualcosa di più potente del semplice progetto volontarista (lato desiderio). In un momento in cui l’influenza del nazismo si faceva sempre più irrefrenabile, negli anni Trenta, Ernst Bloch si rivolgeva ai suoi amici comunisti, rimproverando loro di ignorare la dimensione desiderante delle soggettività e delle sensibilità umane: «I nazisti parlano un linguaggio fallace, ma si rivolgono agli uomini, i comunisti parlano un linguaggio del tutto veritiero, ma alle cose».[xxii]

Che un gesto politico si manifesti come desiderio piuttosto che come progetto, addirittura come “ubriachezza” piuttosto che come calcolo, è anche, come sa, ciò che Walter Benjamin ammirava tanto negli artisti e nei poeti surrealisti. Trovò in loro quel potere dell’immaginazione che i primi romantici tedeschi avevano sviluppato nei giorni della Rivoluzione francese.

La nozione di “immagine dialettica” è così cruciale per Benjamin perché designa il luogo stesso in cui si incontrano temporalità eterogenee: là, dunque, dove memoria e desiderio si riattivano reciprocamente. Questo è esattamente ciò che troviamo in Kafka o in Joyce, ma anche nei romanzi di Döblin, nei montaggi epici di Brecht, nei collage di John Heartfield o nel ritmo dei film di Eisenstein.

Da qui la mia seconda traiettoria, che riguarda i nostri modi di guardare dialetticamente. C’è un riferimento che molto spesso i commentatori di Benjamin trascurano: mi riferisco al ruolo teorico giocato da Aby Warburg come iconologo e fondatore di una nuova “scienza della cultura”. Non per niente Benjamin cercò, nel 1928-1929, di integrare l’équipe dello scienziato di Amburgo. Non per nulla l’impresa di Warburg appare come una pietra miliare, qua e là, in tutta l’opera di Benjamin (da L’origine del dramma barocco tedesco al testo del 1935 su Bachofen e le “profezie scientifiche”).

Warburg ha inventato una storia culturale – basata in particolare su concetti come “migrazioni” (Wanderungen) o “sopravvivenza” (Nachleben) – capaci di rendere conto degli iati, delle discontinuità della storia culturale: i rimossi così come i ritorni del rimosso. Sintomi come formazioni composite animate da una doppia energia di memoria e desiderio. L’anacronia delle sopravvivenze, in Warburg, era quindi un’alternativa cruciale – agli occhi di Benjamin stesso – alla linearità del tempo storico e alla nozione continuista di tradizione.

Da qui un modo sempre dialettico di guardare alle produzioni culturali in generale e alle immagini in particolare. Quindi il tempo storico doveva articolarsi, in ogni immagine, con il ritorno – a volte assunto come tradizione, ma anche come avvenimento impensato o imprevisto – di una memoria antropologica.

Per non occupare troppo del suo tempo, caro Enzo Traverso, le racconto brevemente, in conclusione, i motivi che mi hanno spinto a scegliere questa immagine di Gilles Caron per la copertina del catalogo Soulèvements. C’era ovviamente un progetto politico tra questi giovani cattolici irlandesi che lottavano per la loro indipendenza che richiedeva l’azione. Questa azione è lì, davanti ai nostri occhi, ma molto difficile da leggere nei suoi dettagli. Passa solo qui, nella temporalità stessa dell’immagine – una “istantanea”, come diciamo noi – con un solo gesto. Ma era quello che, per me, era il motivo principale di questa mostra: i gesti umani della rivolta (che hanno permesso di farne una sorta di atlante) piuttosto che le stesse azioni rivoluzionarie (che avrebbero richiesto una scelta di forme monografiche piuttosto che di montaggi).

La scommessa era dunque quella di riunire più epoche, più casi, più geografie. A rischio, senza dubbio, di non entrare nei motivi intrinseci di ogni lotta o di ogni tradizione politica. Quello che perdevo in storie specifiche, cercavo quindi di guadagnarlo nei gesti, nei movimenti del corpo. Quella che lei chiama, davanti alla fotografia di Gilles Caron, l’“eleganza” del gesto, vi ho visto per la prima volta, alla maniera di Warburg, la forma di un’intensità e, alla maniera di Mauss, una tecnica del corpo.

Attraverso queste due prospettive congiunte, la natura coreografica dell’immagine rimandava per me al modo in cui i corpi, esposti al pericolo, spinti dal desiderio di lottare, dispiegano la loro intensità, insieme solitari e uniti. Se ho esposto, su un’intera parete di Soulèvements, diverse immagini di Gilles Caron dedicate a questo stesso gesto in diverse vicende storiche – lanciare un ciottolo, un sassolino, contro una fila di poliziotti – è perché c’era lì, seppur parzialmente certo, qualcosa come una genealogia non pensata, non teorizzata: una genealogia che nasce nei corpi in movimento, che si manifestano (tanto quanto un manifestante) in modo inatteso.

Una genealogia di gesti di emancipazione. Si trattava dunque, lo ammetto facilmente, di un saggio di antropologia del desiderio politico attento alle prese di posizione gestuali, piuttosto che di un trattato di storia o di una teoria delle prese di posizione rispetto all’azione da compiere.

Autore: Georges Didi Hubermann è un Filosofo, storico dell’arte, Direttore de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

________________________________

Note

[i]Rivolte, [NdT].

[ii]Révolution: une histoire culturelle (2021), trad. D. Tissot révisée par l’auteur, La Découverte, 2022. Il testo è stato pubblicato da Feltrinelli nel 2021 con il titolo Rivoluzione. Il numero di pagina delle note seguenti si riferisce all’edizione francese.

[iii]Ivi, p. 6.

[iv]Ivi, p. 5 e 8.

[v]Desiderio di disobbedire, [NdT]

[vi]Ivi, p. 22.

[vii]Ivi, p. 22-23.

[viii]H. Arendt, «Sur la violence» (1969), trad. G. Durand, Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine, Calmann Lévy, 1972 (rééd. dans L’Humaine Condition, éd. P. Raynaud, Gallimard, 2012), p. 956.

[ix]J. Rancière, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, La Fabrique Éditions, 2000.

[x]E. Traverso, Révolution, op. cit., p. 20.

[xi]Ivi, p. 21.

[xii]Ivi, p. 21.

[xiii]Ivi, p. 22.

[xiv]Ivi, p. 15-16.

[xv]G. Didi-Huberman, Peuples en larmes, peuples en armes. L’œil de l’histoire, 6, Les Éditions de Minuit, 2016, p. 203-210. Il testo è stato pubblicato da Mimesis nel 2020 con il titolo Popoli in lacrime, popoli in armi. L’occhio della storia, 6, trad. e cura di Renato Boccali.

[xvi]E. Traverso, Révolution, op. cit., p. 13.

[xvii]Ivi, p. 19.

[xviii]Ivi, p. 30-35. (cf. id., Mélancolie de gauche. Une tradition cachée, La Découverte, 2016).

[xix]Ivi, p. 450.

[xx]Ivi, p. 5.

[xxi]W. Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle. Le Livre des passages (1927-1940), trad. J. Lacoste, Le Cerf, 1989 (éd. 1993), p. 201, 204, 213, e seg. In italiano a cura di G. Agamben, Opere 1892-1940, Einaudi 1982.

[xxii]E. Bloch, Héritage de ce temps (1935), trad. J. Lacoste, Payot, 1978 (réédition, Klincksieck, 2017). Con il titolo Eredità di questo tempo, Mimesis ha ripubblicato il testo nel 2015, trad. L. Boella.

_______________________________

Fonte: AOC media, Francia, 23 maggio 2023.

Disponibile in tutte le Librerie, in IBS e Amazon e/o direttamente dal sito di Asterios con sconti ed omaggi! https://www.asterios.it/catalogo/la-rivoluzione

https://www.asterios.it/catalogo/la-rivoluzione

Il potente desiderio di una società liberata dallo sfruttamento

Ragazzino ribelle per le strade di Berlino appena dopo la Prima Guerra Mondiale, P. Mattick inizia a impegnarsi nel movimento spartachista prima di diventare comunista antibolscevico. Nel pieno degli anni di fuoco della Rivoluzione tedesca (1918-1924), egli ci racconta il suo incredibile percorso tra azione diretta e repressione, illegalità e clandestinità. Il riflusso del movimento rivoluzionario e la potente crescita delle forze autoritarie – stalinismo e nazismo – lo spingono, al pari di tanti altri, ad emigrare. Negli Stati Uniti si impegna a fianco degli IWW e di altri gruppi radicali, per poi partecipare al grande movimento degli scioperi degli anni ’30 dove si mescolano vagabondi, sindacalisti e rivoluzionari. Egli ci fa immergere in momenti di intensa agitazione sociale, oggi sconosciuti. Questa fu una grande avventura: da un continente all’altro, la traversata degli anni bollenti dell’“età degli estremismi”. P. Mattick ce la racconta con la sagacia dando spazio ai suoi compagni di lotta, ai suoi nemici, alle discussioni e alle idee che sempre accompagnano l’azione, agli incontri tra gli operai radicali con le avanguardie artistiche dell’’epoca, espressionisti e dadaisti. Questa testimonianza eccezionale restituisce l’atmosfera di mondi scomparsi scossi dal potente desiderio di una società liberata dallo sfruttamento. Desiderio che corre sul filo di queste pagine e che è di una freschezza e di una attualità sorprendenti.