Caro Georges Didi-Huberman,

Ho letto il tuo articolo su AOC, scritto sotto forma di lettera aperta, con gli stessi sentimenti che ti hanno ispirato: un misto di amicizia, gratitudine e irritazione. Le osservazioni critiche che rivolgo nel mio ultimo libro alla mostra che hai diretto nel 2016 al Jeu de Paume, Soulèvements e cioè che essa «privilegiava gli aspetti estetici delle rivolte al punto da offuscarne la natura politica»,[1] ti sembrano ingiuste e ingiustificate, perché fondate sul fraintendimento delle sue finalità e, più in generale, del tuo approccio metodologico. In parole povere, dovrei imparare a leggere le immagini, prendendomi il tempo per guardarle.

Evochi la posizione politica che ci accomuna, quella di due persone che stanno “dalla stessa parte – come si dice – della barricata”, e sottolinei le affinità tra la mia storia culturale delle rivoluzioni e i tuoi stessi “tentativi di problematizzare la Kulturwissenschaft di Aby Warburg”. Mi rimproveri però l’incapacità di «guardare dialetticamente» le immagini, arrivando, in ultima analisi, a una storia culturale zoppa, perché manca di “temporalità dialettica”.[2] Non dubito del sentimento “fraterno” che ti anima e che condivido, ma non mi convincono le tue critiche.

Al contrario, mi sembrano interessanti proprio perché rivelano due diverse concezioni della dialettica delle immagini e del posto che possono occupare in una storia culturale di rivolte e rivoluzioni o, come dici tu, “insurrezioni”. Non sono uno storico delle immagini, ma in molti dei miei libri, in particolare negli ultimi, lavoro anche con “immagini pensate”, attingendo al tuo lavoro quando lo trovo utile, ma anche divergendo da alcuni dei suoi presupposti. La tua recensione mi dà l’opportunità di spiegare questa lacuna.

Inizierò, prima di affrontare qualsiasi questione metodologica, indicando il primo motivo del disagio provato all’uscita dalla tua mostra. Viviamo in un tempo in cui parole come “insurrezione”, “rivolta” o “rivoluzione” sono state offuscate e stanno perdendo il loro significato. In fondo, questa confusione semantica riflette solo un più generale disorientamento politico. Oggi tutto è diventato “rivoluzionario”, dall’ultimo iPhone a una nuova auto: è stato pubblicando un instant book intitolato Revolution che, cinque anni fa, un banchiere è entrato in politica ed è stato eletto Presidente della Repubblica francese.

Nel mondo degli studiosi, il concetto di rivoluzione è diventato altrettanto ambiguo: mentre l’ottobre 1917 è ormai comunemente indicato come un colpo di stato (si veda ad esempio una mostra intitolata Rouge, ospitata al Grand Palais nel 2019), gli storici hanno iniziato ad accomunare l’ascesa al potere di Mussolini in Italia nel 1922 e di Hitler in Germania dieci anni dopo sotto la categoria di “rivoluzione fascista” (si vedano i lavori di storici come Emilio Gentile, Roger Griffin, George L. Mosse e Zeev Sternhell).

In questo contesto, una mostra intitolata Soulèvements, in cui immagini delle barricate del 1848, della Comune di Parigi, dell’insurrezione spartachista del 1919, della Rivoluzione messicana o della Resistenza greca si mescolano, senza alcuna spiegazione, a foto che mostrano un bicchiere di latte versato su un tavolo, figure di corpi in trance sospesi in una stanza o in un giardino, un ciottolo contenuto in una piccola scatola intitolata Optimistic box n° 1, un nastro rosso fluttuante grazie al soffio di un ventaglio, un busta di plastica sollevata dal vento e altri oggetti dello stesso tipo, una mostra del genere mi è parsa partecipare, al di là delle sue intenzioni, a questa confusione semantica e a questo disorientamento politico.

Partendo dalla distinzione canonica, ripresa nel mio libro con l’ausilio dell’opera di Arno J. Mayer, tra rivolta e rivoluzione, mi rimproveri di fissare una gerarchia politica che tu consideri fallace. Dal tuo punto di vista, non avrebbe molto senso distinguere tra le due: rivolta come effimera esplosione di rabbia, limitata nelle sue ambizioni e portata, spesso esaurita dopo uno scoppio spettacolare (come la manifestazione del 15 luglio 1927 a Vienna, superbamente descritta da Elias Canetti nella sua autobiografia e in Massa e potere); la rivoluzione come rovesciamento dell’ordine costituito, incarnato da attori organizzati, guidati da un progetto politico di cambiamento e ispirati da un forte immaginario utopico. So bene che i confini che separano rivolta e rivoluzione sono instabili e mutevoli, che la rivolta è stata spesso la scintilla della rivoluzione e che la distinzione concettuale tra le due può avvenire solo retrospettivamente, ma rimango convinto che l’intelligibilità storica richieda queste classificazioni.

Non si tratta, come tu sembri indicare, di racchiudere la complessità del reale in poche categorie platoniche, e quindi idealiste; questa distinzione è uno strumento ermeneutico indispensabile per comprendere perché certi movimenti si esauriscono così rapidamente mentre altri innescano una potente dinamica per cui gli esseri umani che hanno agito diventano soggetti collettivi e riescono a cambiare il corso della storia. Una tale distinzione non significa in alcun modo opporre l’emozione alla ragione, né affermare il primato della politica sul sensibile. È proprio riferendomi a un tuo lavoro, Popoli in lacrime, popoli in armi, che, nella conclusione di Mélancolie de gauche, ho sottolineato l’importanza di considerare insieme, come due dimensioni inscindibili dello stesso fenomeno, il pathos degli affetti e il logos del discorso politico: «Non c’è azione senza un fondamento strategico (rivendicazioni, progetto, idee); né ce n’è una senza una base emotiva (dolore, afflizione, indignazione, rabbia, speranza, euforia, gioia)».[3]

La dialettica ragione-affetti è alla base dell’azione politica delle masse in movimento e rimane costantemente presente nel mio ultimo lavoro dedicato a una storia culturale delle rivoluzioni. Rifiutando questa distinzione tra rivolta e rivoluzione basata, secondo te, su criteri “strettamente politici”, tendi a stabilire un’altra gerarchia che trova le sue radici in una definizione quasi esclusivamente antropologica di insurrezione e che, depoliticizzandola, riesce non solo a non distinguere più tra rivolta e rivoluzione, ma soprattutto a rovesciare la gerarchia che mi rimproveri e a non riconoscere più altro che una rivolta fatta di emozioni, in cui la ragione non avrebbe più posto.

Se il concetto di rivoluzione subisce oggi notevoli interferenze sia nel linguaggio quotidiano sia nei suoi usi storiografici, quello di “insurrezione” è sempre stato segnato da una costitutiva ambiguità di cui la tua mostra, mi sembra, è un eloquente specchio. Questa ambiguità non esiste in tutte le lingue – in inglese, ad esempio, sollevamento e rivolta non sono parole intercambiabili – ma è senza dubbio presente nella lingua francese e la tua mostra ne è un eloquente specchio. Una rivolta è un’insurrezione, come quella degli operai di Berlino del gennaio 1919 o quella del popolo di Barcellona del luglio 1936, fotografate da Willy Römer e Agustí Centelles.

Un’insurrezione è anche l’atto di afferrare un mattone da terra stando in equilibrio su una sedia inclinata, come illustrato da Claude Cattelain in un video che hai inserito, insieme alle foto di Römer e Centelles, nella tua mostra. Le insurrezioni politiche non hanno una natura unica per tutti. Intifada significa “insurrezione” in arabo, un movimento il cui carattere di emancipazione non può essere contestato. In spagnolo, insurrezione può anche essere tradotta come levantamiento, una parola usata dal generale Franco per descrivere il suo putsch militare nel 1936.

Gli storici continuano a essere divisi sulla natura dei disordini del 6 febbraio 1934, quando i manifestanti di estrema destra si scontrarono violentemente con la polizia in Place de la Concorde, poi tentarono di prendere d’assalto il Palais Bourbon, uccidendo diverse persone. È stata anche una insurrezione. So che l’idea di inserire questo genere di rivolte nella tua mostra non ti è mai passata per la testa, ma credo che la natura polisemica – diciamo l’intrinseca ambiguità – del concetto di insurrezione, e soprattutto la definizione che ne dai, non siano estranee agli aspetti più problematici della tua mostra, quelli che hanno dato luogo a fraintendimenti e polemiche, ben al di là dei passaggi che ti dedico nel mio libro.

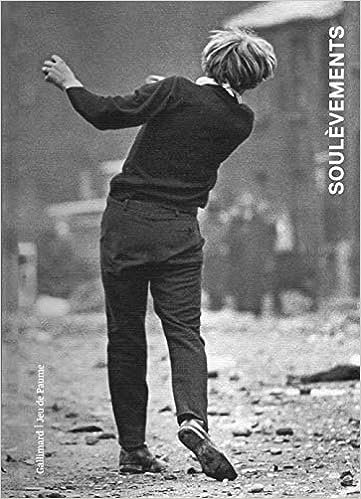

Veniamo quindi all’immagine più controversa, la foto di Gilles Caron che compare nel manifesto e illustra la copertina del catalogo della mostra. Mi dispiace, ma le sue precisazioni su questo argomento non mi sembrano ammissibili. In primo luogo, se cito un giovane che lancia un sasso, invece di due, non è perché non mi sarei preso il tempo di guardare l’immagine, che mostra due figure; è semplicemente perché è un solo giovane che, suppongo con il vostro consenso, compare nel manifesto e sulla copertina del catalogo (il secondo giovane è in quarta di copertina). Poi, la didascalia redatta da Gilles Caron per la sua immagine – “manifestazioni anti-cattoliche a Londonderry, Irlanda, agosto 1969” – non lascia dubbi: si tratta infatti di giovani unionisti sequestrati durante le rivolte dell’estate del 1969, rivolte che si trasformarono in un pogrom contro i cattolici, debolmente difesi dalla polizia. Scomparso in Cambogia nel 1970, Caron non può chiarire questo punto, ma la didascalia della sua magnifica foto non può essere fraintesa

https://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/georges-didi-huberman/immagini-malgrado-tutto-9788870789546-684.html

A partire da quattro foto strappate all’inferno di Auschwitz nell’estate del 1944 da alcuni membri del Sonderkommando, questo libro sviluppa una rigorosa e originale riflessione sulla memoria, la storia, l’immagine e l’opera d’arte, ricostruendo in margine uno dei più accesi dibattiti culturali che hanno avuto luogo a Parigi negli ultimi anni. La posta in gioco è la possibilità di accostarci ad alcuni lembi di quella realtà, per molti inimmaginabile e indicibile, che furono i campi di sterminio nazisti. Ma non si tratta solo di questo. Si tratta anche di capire quali siano i limiti e le potenzialità specifiche dell’immagine in quanto tale, artistica, fotografica, cinematografica. È questo il tema al quale Georges Didi-Huberman lavora da anni, e che lo ha portato all’attenzione di un vasto pubblico internazionale.

Del resto, nel 2016, tu stesso ha ammesso lo statuto ambiguo di questa immagine presente nella tua mostra, riconoscendo senza difficoltà che essa raffigurava due giovani protestanti.[4] Hai cambiato idea? Da allora ti sei “preso il tempo di guardare”? Eppure, quando hai progettato la tua mostra, non avevi dubbi. Affermare, come scrivi adesso, che si tratterebbe di due giovani cattolici, equivale ad alterarne il valore di fonte storica e a iscriverla in un repertorio della rivolta degli oppressi a cui non appartiene.

Insomma, questo equivale a compiere una svolta inaccettabile, a “raddrizzare” o “riformulare” l’immagine, un po’ come abbiamo fatto, per decenni, con le quattro foto della camera a gas di Auschwitz scattate nel 1944 dai membri del Sonderkommando, che giustamente hai voluto inserire (ma senza dare alcuna spiegazione) in Soulèvements. In Immagini, nonostante tutto, magistrale saggio dedicato a queste foto, mi hai insegnato che voler modificare le immagini per renderle “presentabili” equivale, quali che siano le nostre intenzioni, a compiere “una manipolazione che è allo stesso tempo formale, storica, etica e ontologica”.[5] Ecco cosa stai facendo con la foto di Caron.

L’inclusione di queste due foto intitolate “Anti-Catholic Demonstrations in Londonderry, Northern Ireland, August 1969” in una mostra intitolata Soulèvements è fuorviante ai miei occhi. Una perdita tanto più deplorevole in quanto questa immagine è diventata il simbolo della mostra stessa. Uno scostamento, però, che non è estraneo a un metodo. Questo metodo è quello di un’iconologia depoliticizzata, fondata sulla ricerca di un’antropologia della rivolta ridotta a sommossa corporea, a configurazioni formali di gesti la cui ricorrenza permetterebbe di costituire un archivio, come l’Atlas Mnémosyne di Warburg. È la chiave della “memoria antropologica” della rivolta che opponi alla sua “memoria politica”. Ispirata dal Libro dei passaggi di Walter Benjamin, dalla Teoria del cinema di Siegfried Kracauer e da molti dei tuoi lavori, la mia storia culturale procede invece con un montaggio di “immagini del pensiero” che rifiuta di dissociare la corporeità delle lotte dalla loro intenzionalità politica.

«Quello che perdevo nei racconti specifici», scrivi, opponendo il tuo metodo al mio, «cercavo quindi di guadagnarlo nei gesti, nel movimento dei corpi». Quella che, da parte mia, ho definito “l’eleganza del gesto” catturata dalla macchina fotografica di Gilles Caron, diventa sotto la tua penna una “forma di intensità” (Warburg) e una “tecnica del corpo” (Mauss). Va bene, ma nessuno dei due mi sembra sufficiente per spiegare le rivolte di emancipazione; danno origine, come scrivi, a “una genealogia che nasce da corpi in movimento”, ma che non ne fa ancora una “genealogia di gesti di emancipazione”. Se si tratta solo di “corpi in movimento”, perché non inserire in Soulèvements le immagini del rogo di libri celebrato da Joseph Goebbels a Berlino, davanti alla Humboldt University il 1° maggio 1933? Molte foto ci mostrano giovani della Hitlerjugend intenti a soulever libri e gettarli nel rogo.

Non si può negare che vi sia nei loro sguardi esaltati “una forma di intensità” e che i loro gesti riproducano una certa “tecnica del corpo” analoga a quella delle manifestazioni del Fronte comunista rosso. Il loro significato, converrai anche tu, non è lo stesso, e hai fatto bene a non includerli nella tua mostra. Come hai detto molto chiaramente nell’intervista a Mediapart sopra citata, mostrare le braccia tese di fascisti o nazisti avrebbe stabilito un’equivalenza eticamente e politicamente inaccettabile.

Si dovrebbe fare un’eccezione per il colonialismo britannico in Irlanda? Questo ti è sembrato legittimo, senza dubbio per la “grazia” di questi due giovani che sembrano “ballare”. Ma questo, permettimi di ricordarlo, equivale ad attuare un’estetizzazione della politica, cioè, per usare le parole di Walter Benjamin, l’esatto contrario di una politicizzazione della cultura. Ecco perché la scelta di inserire questa foto di Gilles Caron in Soulèvements, al punto da farne l’immagine più rappresentativa ed emblematica, è ai miei occhi fuorviante.

Tu rivendichi la nozione warburghiana di Pathosformel (formula di pathos), che permetterebbe di rendere conto della «sopravvivenza dei gesti nella lunga durata delle culture umane».[6] Noti poi l’indifferenza di Warburg per “le Pathosformeln dell’insurrezione politica”,[7] ma non vai molto oltre nella tua analisi, poiché postuli il primato delle Pathosformeln sul contenuto delle insurrezioni politiche: «Prima ancora di affermarsi come atti o azioni – scrivi – le insurrezioni nascono dalla psiche umana come gesti: forme corporee. Sono forze che ci sollevano, senza dubbio, ma sono appunto forme che, antropologicamente parlando, le rendono percepibili, le veicolano, le orientano, le attuano, le rendono plastiche o resistenti, dipende».[8]

Un tale metodo mi sembra discutibile, perché definisce un’insurrezione prima della politica che le dà significato. Ogni rivolta implica, senza dubbio, una mobilitazione di affetti, un movimento di corpi e un dispiegamento di gesti, ma nasce da una rabbia o da una rivendicazione che sono politiche e diventano indecifrabili una volta ridotta ai suoi gesti. Il gesto, sarei tentato di osservare con Giorgio Agamben, «non ha nulla da dire, perché ciò che mostra è l’essere-nel-linguaggio dell’uomo come pura medialità».[9]

Ha senso solo se è legato a uno scopo e diventa comprensibile solo se è collocato in un contesto storico, cioè sociale, culturale e politico. Qui sta, credo, il limite essenziale della tua iconologia basata sulla ricerca di una ricorrenza delle Pathosformeln dell’agire politico, forme giustapposte per analogia a creazioni artistiche prive di qualsiasi contenuto politico (una giustapposizione la cui coerenza dipende dai tuoi gusti personali, ma che rimane misteriosa per i visitatori della mostra e per i lettori del suo catalogo).

Il risultato è una successione di immagini che non produce né comprensione, né riflessione critica, né nuova conoscenza, ma si accontenta di riunire una ricca moltitudine di materiali al solo scopo di guidare lo spettatore attraverso una rinnovata contemplazione di gesti, opere e oggetti decontestualizzati. Il portfolio di Soulèvements è tanto lirico quanto privo di profondità storica o politica: “da elementi (scatenati); a gesti (d’intensità); a parole (esclamate); da conflitti (infiammati); a (indistruttibili) desideri”. Ecco perché, aggiungerei, cadi nella trappola che tu stesso indichi nell’introduzione al catalogo: «un progetto estetico – poiché si tratta di mostrare immagini, molte delle quali sono opere d’arte – [che] appunto non fa altro che estetizzare e, di conseguenza, anestetizzare la dimensione pratica e politica insita nelle insurrezioni».[10]

Un’iconologia tesa a cogliere e comprendere il “significato intrinseco” delle immagini non dovrebbe, secondo Erwin Panofsky, prescindere da un passaggio essenziale dell’analisi, ovvero tener conto della loro dimensione iconografica, che le contestualizza e le rende storicamente intelligibili. L’iconografia, scrive Panofsky, non considera tutti gli elementi che definiscono «il contenuto intrinseco» di un’immagine, ma è necessaria per «rendere questo contenuto articolato e comunicabile».[11] Un’iconologia abbandonata della sua dimensione iconografica rimane mutilata.

Una fotografia ci mostra una “realtà fisica” – il mondo sensoriale, la Lebenswelt – il cui significato non è immediatamente accessibile. Per raggiungerlo è necessario, come scrive Kracauer a Panofsky, «circondarlo da tutte le parti, poi assediarlo con ardore» finché non cede e «alza bandiera bianca». «Solo una tale seduta – conclude – , permette l’accesso all’interiorità dell’immagine».[12] Senza questo un’immagine resta «in attesa di redenzione» (unerlöst),[13] la nostra interpretazione è obbligata a contemplare la superficie delle cose. Ma la superficie spesso inganna.

Ho l’impressione che la tua critica alla mia storia culturale del fatto rivoluzionario – la sua mancanza di “temporalizzazione dialettica” – riveli altrettanto bene i limiti del tuo stesso metodo. Un’iconologia che si concentra esclusivamente sulla “sopravvivenza” dei gesti della rivolta indubbiamente consente di costituire una “memoria antropologica” delle insurrezioni, ma certamente non di afferrare e ancora meno di comprendere la loro natura, il loro “contenuto intrinseco”, esattamente come “la lunga durata” braudeliana che, con il peso dei suoi “strati”non consente di comprendere le rivoluzioni come cesure della storia, come biforcazioni improvvise e impreviste che scuotono le placche tettoniche delle società.

È la tua visione della storia incentrata sulla Pathosformeln che è “continuista”, perché è il contenuto sociale e politico delle rivoluzioni, non i loro gesti, che le rende interruzioni nella linearità della storia. Le rivolte spiegano il ripetersi di gesti di rivolta e la bellezza dei corpi in movimento che depositano nella nostra memoria – uso parole tue – «desideri di emancipazione»: è molto, ma la tua pretesa di farne la memoria delle rivolte mi sembra dubbia. Resta sulla superficie delle cose, una superficie che può dar luogo a fraintendimenti.

A differenza della tua Kulturwissenschaft, la mia storia culturale della rivoluzione non sarebbe, scrivi, «nient’altro che un’opera di tristezza e nostalgia […] come in attesa della propria dialettizzazione», un’opera «dove dominano costantemente i motivi negativi della perdita, del lutto, del naufragio, della malinconia». Prendo atto della tua critica, con la sensazione – di delusione, lo ammetto – che nasca da una lettura molto superficiale. Il mio libro parte dall’osservazione del naufragio delle rivoluzioni degli ultimi due secoli, cercando di farne oggetto di una riflessione critica, ma definisce le rivoluzioni come un’esperienza essenziale della modernità e si propone di riabilitare il concetto stesso di rivoluzione come chiave di lettura della storia. La malinconia appartiene alla “struttura dei sentimenti” (prendo in prestito questa definizione da Raymond Williams) della sinistra, accanto a tante altre.

Essa ha diverse dimensioni, sia riflessive che performative, che sono l’antitesi della pura nostalgia, della rassegnazione o dell’attaccamento narcisistico, persino patologico, a un oggetto d’amore perduto, secondo una definizione strettamente psicanalitica della malinconia in cui ti sembra di riconoscerti. In Mélancolie de gauche ho citato Popoli in lacrime, popoli in armi per mostrare che «il lutto, la sofferenza e il lamento non sono incompatibili con la lotta, né regressivi rispetto alla consapevolezza e alla riflessione. Gli affetti accompagnano il pensiero e l’azione».[14] E ho anche fornito diversi esempi di malinconia che incita all’azione politica: dalle madri di Plaza de Mayo sotto la dittatura argentina ad Act Up negli anni 80. Oggi potremmo citare “Black Lives Matter” e le manifestazioni antirazziste innescate dal lutto degli afroamericani uccisi dalla polizia, che hanno il loro equivalente francese nelle proteste seguite all’assassinio di Adama Traoré nel 2016.

I nuovi movimenti di protesta sorti negli ultimi due decenni, che accolgo quanto voi e di cui riconosco il pieno potenziale, sono caratterizzati dal divario tra un’innegabile creatività e un altrettanto grande impasse strategica. Costretti a reinventarsi dopo il fallimento dei modelli rivoluzionari ereditati dal XX secolo, non hanno ancora trovato un proprio progetto di trasformazione sociale e politica. Nascono da una rottura di continuità nella trasmissione delle culture e delle memorie della sinistra (culture che rimandano non solo a immaginari ma anche a pratiche, organizzazioni, idee). Da qui la loro creatività e debolezza. Secondo te, questa domanda non sarebbe necessaria. Sembri soddisfatto di uno sguardo contemplativo rivolto al movimento dei corpi in piazza Tahrir; mi chiedo anche perché questo movimento sia così diverso – nelle sue forme, nelle sue modalità di azione, nei suoi slogan, nei suoi riferimenti ideologici – dalle rivolte del passato, e perché le rivoluzioni arabe si trovino oggi bloccate in un vicolo cieco.

Questa domanda, necessaria ai miei occhi, non ha nulla di nostalgico. Certo, non rende illegittima, tutt’altro, una “antropologia del desiderio politico” o una “genealogia dei gesti di emancipazione”, ma viene semplicemente evacuata dall’orizzonte di una mostra in cui i manifestanti di piazza Tahrir si trovano accanto ad altri oggetti disparati: un’installazione di Roman Signer in cui un nastro viene sollevato da un ventilatore; una foto di Man Ray intitolata Moving Sculpture, che mostra lenzuola bianche tese in una stanza; un disegno dell’incisore inglese del XVIII secolo William Hogarth intitolato The Battle of the Images; e una foto a colori dell’artista brasiliano contemporaneo Pedro Motta, intitolata Natureza das coisas, che mostra una palma che emerge da un paesaggio artificiale giallo e rosso. Ammetto i miei limiti, ma una tale “genealogia di gesti di emancipazione” rimane, ai miei occhi, incomprensibile. Ha senso solo nella mente della persona che ha raccolto queste immagini e che ci chiede di guardarle senza spiegarcele.

Consentitemi un’ultima parola sui riferimenti teorici che mobiliti nel tuo testo e che mi sembrano, anch’essi, poco convincenti. Prima Hannah Arendt, che citi per sottolineare che, spostando “le linee di frattura”, ci ricorderebbe l’ovvio: «l’assenza di emozione non è all’origine della razionalità, e non può rafforzarla. […] Per reagire in modo ragionevole bisogna prima essere stati “toccati dall’emozione”; e ciò che si oppone all’“emotivo” non è affatto il “razionale”, qualunque sia il significato del termine, ma l’insensibilità».[15] Peccato che questa sensibilità non l’abbia aiutata nella sua analisi delle rivoluzioni, registrata in un libro che – sarete d’accordo – mostra una quasi totale cecità quando distingue tra le rivoluzioni “buone” (la Rivoluzione americana) che puntano alla libertà, e quelle “cattive” (la Rivoluzione francese), perse nell’inseguimento dell’ingannevole miraggio dell’emancipazione sociale.[16]

Il testo arendtiano che citi, Sulla violenza, è altrettanto emblematico della sua incomprensione delle rivoluzioni anticoloniali, nelle quali vedeva solo una “furiosa follia” (mad fury): «le rivolte degli schiavi e le rivolte dei diseredati e degli spoliati», scriveva in questo saggio molto penoso da leggere, si sarebbero inevitabilmente trasformate in “un incubo generalizzato” (nightmares for everybody).[17] Dedicate a Fanon e Sartre, queste righe arendtiane rivelano una totale mancanza di empatia nei confronti delle rivolte anticoloniali, unita a una razionalità politica molto conservatrice. Fu l’incomprensione politica dell’anticolonialismo a rendere la Arendt insensibile alle lotte antimperialiste. Ciò che Fanon vedeva come violenza liberatrice era per la Arendt pura ferocia. Come ho già avuto modo di scrivere, non è certo da questo testo arendtiano che si potrebbero attingere strumenti per interpretare i moti politici.

Altrettanto inappropriato mi sembra il tuo riferimento a Walter Benjamin. Hai ragione ad opporre l’”anacronia delle sopravvivenze” di Warburg alla “linearità del tempo storico”, nozione che è all’origine della critica benjaminiana dello storicismo, ma hai torto a qualificare la nozione di tradizione come “continuista”. Benjamin criticava lo storicismo – più precisamente una certa forma di storicismo: una visione lineare e teleologica della storia fondata sull’idea di un progresso ineluttabile – ma non si opponeva affatto alla tradizione. Nell’ottava delle sue tesi sul concetto di storia, rivendicava una “tradizione degli oppressi” (Tradition der Unterdrückten) fatta della memoria delle lotte.[18] Nella sesta, ha ribadito il suo attaccamento a questa tradizione, pur sottolineando la necessità, in ogni epoca, di «strapparla al conformismo che sta per soggiogarla».[19]

Questa è infatti la sfida delle nostre società globali, nelle quali questa tradizione rischia di essere fagocitata dalla privatizzazione delle utopie e da una reificazione universale che rompe le strutture sociali di trasmissione della memoria dei movimenti collettivi. Ricordi inoltre l’ammirazione di Benjamin per il surrealismo, che gli aveva fatto capire che un gesto politico può manifestarsi “come desiderio” o come “ubriachezza” prima di diventare un progetto, ma dimentichi di dire quanto segue: per Benjamin, che su questo punto ha seguito la critica del surrealismo di Pierre Naville, questa “illuminazione profana” era del tutto insufficiente. “Insistere esclusivamente” su questa ebbrezza liberatrice portava ai suoi occhi a un vicolo cieco, perché significava «trascurare del tutto la preparazione metodica e disciplinata della rivoluzione a favore di una pratica che oscilla tra esercizio e celebrazione anticipata».[20] È stato con un senso di ebbrezza che sono uscito da Soulèvements, l’ebbrezza di un susseguirsi di immagini che avevano inghiottito le rivolte di esseri umani fatti di carne e ossa.

Note

[1]Enzo Traverso, Révolution. Une histoire culturelle, trad. D. Tissot, La Découverte, 2022, p. 21. Si veda il catalogo della mostra: Georges Didi-Huberman (dir.), Soulèvements, Gallimard / Jeu de Paume, 2016. Il testo di Traverso è pubblicato in Italia da Feltrinelli, 2021, con il titolo Rivoluzione. 1789-1989: un’altra storia, trad. C. Salzani.

[2]Georges Didi-Huberman, “Prendi posizione (politica) e prenditi il tempo (per guardare)”, ACROPOLIS 09/08/2023. Le seguenti citazioni si riferiscono a questo testo.

[3]Enzo Traverso, Mélancolie de gauche. La force d’une tradition cachée (XIXe-XXIe siècle), La Découverte, 2016, p. 218. In una nota cito di Georges Didi-Huberman, Peuples en larmes, peuples en armes. L’œil de l’histoire 6, Éditions de Minuit, 2016, p. 385. In italiano E. Traverso, Malinconia di sinistra:una tradizione nascosta, trad. C. Salzani, Feltrinelli 2016 e Georges Didi-Huberman, Popoli in lacrime, popoli in armi: L’occhio della storia 6, trad. R. Boccali, Mimesis 2020.

[4]In un’intervista a Joseph Confavreux, messa online da Mediapart, il 30 dicembre 2016, hai detto: “sono protestanti che vogliono rompere con il cattolicesimo, siamo d’accordo”.

[5]Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Éditions de Minuit, 2003, pp. 51-52. In italiano Immagini nonostante tutto, Cortina 2005.

[6]Georges Didi-Huberman, Désirer Désobéir. Ce qui nous soulève, 1, Éditions de Minuit, 2019, p. 33.

[7]Ivi, p. 34.

[8]Georges Didi-Huberman, «Par les désirs (Fragments sur ce qui nous soulève)», Soulèvements, p. 301.

[9]Giorgio Agamben, «Notes sur le geste», Moyens sans fin. Notes sur la politique, Rivages, 2002, p. 70.

[10]Georges Didi-Huberman, «Introduction», Soulèvements, p. 18.

[11]Erwin Panofsky, Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art (1939), Meaning in the Visual Arts. Papers in and on Art History, New York, Anchor Books, 1955, pp. 31-32. In italiano rispettivamente Studi di iconologia. I temi umanistici nell’arte del Rinascimento, trad R. Pedio, Einaudi 2009 e Il significato nelle arti visive, trad. R. Federici, Einaudi 2010

[12]Siegfried Kracauer, Erwin Panofsky, Briefwechsel 1941-1966, dir. Volker Breidecker, Berlin, Akademie Verlag, 1996, p. 139.

[13]Siegfried Kracauer, « La photographie », La masse comme ornement. Essais sur la modernité weimarienne, trad. S. Cornille, préface O. Agard, La Découverte, 2008, p. 44. Nella traduzione francese, “unerlöst” è reso come “non délivrée” cioè “non consegnato”. In italiano La massa come ornamento, trad.Pappalardo, Maione, Prismi 1996.

[14]Enzo Traverso, Mélancolie de gauche, p. 218.

[15]Hannah Arendt, Sur la violence (1969), trad. G. Durand, Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine, Calmann Lévy, 1972, p. 163. Sulla violenza, trad. S. D’Amico, Guanda 2017.

[16]Hannah Arendt, De la Révolution, trad. Michel Chrétien, Gallimard, 1967. Sulla rivoluzione, trad. M. Magrini, Einaudi 2009.

[17]Hannah Arendt, Sur la violence, p. 124.

[18]Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, (1940), trad. M. de Gandillac, P. Rusch et R. Rochlitz, Œuvres III, Gallimard, 2000, p. 433. Sul concetto di storia, trad. Bonola, Ranchetti, Einaudi 1997.

[19]Ibid., p. 431.

[20]Walter Benjamin, Le surréalisme (1929), Œuvres II, p. 130. In Ombre corte, trad. G. Agamben, Einaudi 1997.