Caro Georges Didi-Huberman,

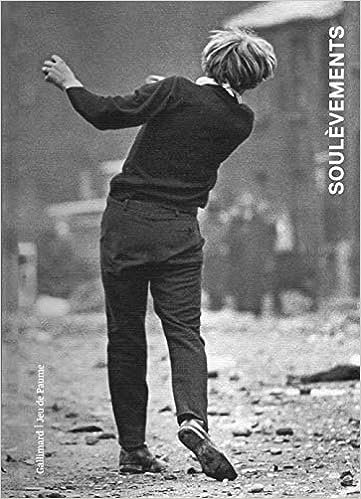

Hai reagito alla mia risposta con un nuovo testo, per il quale ti ringrazio. Il nostro dibattito, sono d’accordo con te, rivela qualcosa di più di un “conflitto di sensibilità”, perché hai allargato il campo. All’inizio è stata una divergenza di opinioni sulla tua mostra; si tratta ora di una frattura più profonda che investe le nostre concezioni e le nostre pratiche della storia culturale. Come sottolinei, «tutto è iniziato con un’immagine, un’unica immagine», la cui presenza nella tua mostra intitolata Soulèvements mi ha sorpreso, anche scioccato.

Ho scritto nel mio ultimo libro che la sua inclusione in una galleria di gesti di emancipazione era abusiva e fuorviante, un errore – qualcosa di “fuorviante”, come ho specificato nella mia risposta alla tua prima lettera aperta – che ha danneggiato l’intelligibilità di un progetto che toccava il rapporto tra estetica e politica. Il tuo articolo mi ha dato l’opportunità di chiarire le mie critiche a questa mostra in cui ho visto l’impasse insita nel focalizzarsi esclusivamente sulle Pathosformeln della rivolta, indifferente al loro colore politico, il cui risultato finale mi è sembrato essere un’iconologia depoliticizzata.

Ho formulato la mia critica senza timore di essere frainteso, poiché era rivolta a un autore che considero intellettualmente e politicamente vicino, con il quale mi situo, come hai scritto all’inizio, «dalla stessa parte della barricata», e verso cui avevo già potuto esprimere la mia ammirazione. L’”iconologia depoliticizzata” di cui ho parlato è stata quella messa in campo nella tua mostra. Non intendevo mettere in discussione tutto il tuo lavoro, che mi ha ispirato in molte occasioni, di recente a studiare la malinconia della sinistra, un affetto essenziale nell’insieme di quella che chiamo, con Raymond Williams, la “struttura dei sentimenti” di movimenti di emancipazione[1], e che corrisponde abbastanza bene a quello che definisci, sulla scia di Aby Warburg, un Pathosformel (“formula del pathos”).

Non sono un filosofo delle immagini; sono un ricercatore che usa le immagini come fonti nell’elaborazione di una storia culturale del 20° secolo, prima studiando la violenza, più recentemente le rivoluzioni. Non ho mai inteso opporre la mia storia culturale alla tua teoria delle immagini. Contrariamente a te, non vedo incompatibilità insormontabili tra l’iconografia di Panofsky e l’iconologia di Warburg, e non è contrapponendo le due che ho formulato la mia critica alla tua mostra. Ma non sono uno storico dell’arte e questo non è il fulcro della nostra discussione.

Vorrei anzitutto sciogliere un deplorevole malinteso: se l’inserimento di un’immagine abusiva in Soulèvements costituisce ai miei occhi un errore, perché rischia di sacrificare il senso del progetto sull’altare di una “estetizzazione della politica” indifferente al suo contenuto, questo non ha nulla a che fare con alcuna complicità con il fascismo. Non ho ritenuto necessario specificarlo, in quanto mi sembrava ovvio. Non è certo di questo tipo di “ambiguità” di cui ti ho incolpato. Nell’epoca di Donald Trump, Jair Bolsonaro, Victor Orban, Marine Le Pen e Giorgia Meloni, la lotta antifascista avrebbe di meglio da fare che rintracciare le aporie dell’iconologia di Georges Didi-Huberman (o dei miei stessi scritti). Ci sono mille modi per “estetizzare” la politica. Tuttavia, è vero che ho usato la formula forgiata da Walter Benjamin sul fascismo[2], che potrebbe causare un malinteso.

Me ne pento e, perciò, mi scuso. Mi ostino a considerare un errore l’inclusione dell’immagine di un pogrom anticattolico nell’Irlanda del Nord in una mostra sui gesti di rivolta: ho qualificato questa scelta come “sviamento”, che esclude ogni intenzione di “cercare di ingannare gli altri” . Suppongo che, nel nostro lavoro come nei nostri dibattiti, non cerchiamo di fuorviare nessuno.

Grazie anche per alcuni utili chiarimenti. Penso come te che, se i “pazzi” non vogliono fare la rivoluzione, «gli capita di manifestarsi come sudditi ribelli». Trovano dunque il loro posto in una mostra dedicata ai “soulèvements”, come ci insegna da tempo il movimento antipsichiatrico, anche se questa insubordinazione non è necessariamente leggibile in poche immagini isolate e inspiegabili, come è avvenuto nella tua mostra . Questo vale anche per il video di Jack Goldstein, che avevo dimenticato sei anni dopo la mia visita a Soulèvements e che avevo erroneamente preso per una foto. La mia osservazione si basava esclusivamente sull’immagine del catalogo.

Detto questo, il tuo testo va ben oltre qualche chiarimento o spiegazione sul metodo che utilizzi e che avrebbe potuto essere frainteso. Allarghi l’ambito del dibattito, spostandolo da un’immagine e da un’esposizione controverse alla mia stessa concezione della storia culturale, in cui vedi un’originale sintesi di “analfabetismo dell’immagine”, di nostalgia per una politica estetica “didattica” ispirata al realismo socialista, positivismo storiografico e così via.

Prendo atto di questo giudizio, ma ho l’impressione che, scegliendomi come tuo bersaglio, stai prendendo di mira la storia intellettuale e la storia culturale in quanto discipline, il che richiede senza dubbio qualche chiarimento da parte mia. Proverò quindi a tornare su alcune tue critiche che mi sembrano opinabili, scusandomi se devo citare qualche mio lavoro, pratica autoreferenziale a cui non sono abituato.

Ritorno all’immagine

Torniamo quindi al punto di partenza, la magnifica foto di Gilles Caron che ha suscitato polemiche e la cui presenza in Soulèvements ha sorpreso molti visitatori. Prima di spiegare quelle che tu chiami le mie «piroette retoriche», vorrei soffermarmi sulle tue stesse contorsioni, a rischio di annoiare i nostri lettori. Nel 2016, all’epoca della mostra, eri convinto che questa immagine mostrasse due manifestanti protestanti («sono protestanti che vogliono rompere con il cattolicesimo, siamo d’accordo»). Nella tua prima lettera aperta, la scorsa primavera, erano diventati cattolici, il che era fuor di dubbio per chiunque si fosse «preso il tempo di guardare». Nel tuo ultimo testo dopo le mie obiezioni, questa evidenza è diventata una semplice ipotesi, quella di un ricercatore che ha più dubbi che certezze, sorte dai dogmatici, fautori di un “giallo” volto a scovare colpe.

Cerchi di mostrare, attraverso sei diversi livelli di contestualizzazione, che alla fine potrebbero benissimo essere cattolici, nonostante il titolo della foto. Ammetto che una simile gestione delle fonti mi lascia scettico e mi sorprende, soprattutto in considerazione del rigore che hai dimostrato in altri mirabili testi. Non ho mai visto foto di repubblicani spagnoli etichettate Manifestazione franchista, o di attivisti Black Lives Matter intitolate Manifestazione dei suprematisti bianchi, o di insorti spartachisti di Berlino intitolate Sfilata dei Freikorps, ma probabilmente non sono in grado di cogliere la dialettica di queste immagini, oppure sono ossessionato dal mio obsoleto positivismo.

Le mie obiezioni ti sembrano secondarie, persino insignificanti, visto il “contenuto intrinseco” di questa foto che mostra due giovani che lanciano pietre. Contro la polizia, sottolinei, che anche stavolta è solo un’ipotesi. Sta a me, questa volta, avere «più dubbi e meno certezze di te», perché nella foto vediamo sullo sfondo solo sagome indistinte, che ci ricordano piuttosto vigili del fuoco venuti a spegnere gli incendi provocati dai moti dai ribelli orangisti (ipotesi che corrisponde perfettamente alla cronaca di quei drammatici giorni). Quindi la tua ipotesi non mi sembra molto convincente, ma accettiamola.

In fondo per te conta solo il gesto: «il conflitto tra i corpi “civili” dei manifestanti e i corpi “militari”delle forze dell’ordine. Cattolici o protestanti, questi due giovani sono comunque rappresentati nel loro gesto di affrontare, per così dire a mani nude, il corpo armato» di un apparato repressivo. I tuoi sei livelli di contestualizzazione ignorano superbamente quello più basilare e più importante, che tocca il contesto storico dell’estate del 1969 nell’Irlanda del Nord: questi giovani protestanti non sono lì per affrontare la polizia ma per distruggere un quartiere cattolico, dato alle fiamme. e saccheggiato. Fu prendendo atto della loro impotenza a limitare la violenza che le autorità britanniche decisero di inviare un contingente militare molto più consistente.

La tua indifferenza per questa semplice realtà mi è sembrata il segno di un “fuorviamento”: una negazione dell’ovvio (il titolo della foto, il contesto degli eventi) basata su una feticizzazione del gesto, che diventa così un “mezzo senza fine”, secondo l’ottima definizione di Giorgio Agamben, con cui sembri condividere una concettualizzazione della politica come «sfera di puri mezzi». Tuttavia, se si tratta di una foto di manifestanti protestanti, come indica il titolo, questo gesto ha uno scopo, perché cattura una scena di violenza durante una rivolta anticattolica che si trasforma in un pogrom durante l’estate del 1969 a Londonderry. Continuo a pensare che questa immagine, per quanto bella come opera d’arte di un grande fotografo, non doveva avere posto in una mostra dedicata alle rivolte come Pathosformeln di emancipazione.

Se non accettiamo questa “assiomatica” — mi scuso per dover ripetere ancora una volta questo fatto ovvio — potresti, in seguito alla tua mostra, arricchirla con altre notevoli immagini di giovani razzisti e fascisti: abbiamo innumerevoli foto dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, in cui i sostenitori della supremazia bianca di Donald Trump si sono scontrati violentemente con la polizia. Si potrebbero citare molti altri esempi. Perdonami, ma continuo a pensare che lo stesso gesto — lanciare pietre — non abbia lo stesso significato se viene compiuto da un giovane palestinese o da un colono ebreo della Cisgiordania, da un membro dei Proud Boys o da un nero attivista del Lives Matter, da un nazionalista protestante o da un cattolico nell’Irlanda del Nord nel 1969.

Si tratta di una elementare precauzione iconografica – quella che Panofsky considerava un “passo” nell’analisi delle immagini nel saggio del 1939 che ho citato – senza la quale qualsiasi iconologia rimane mutilata o viziata da una pericolosa ambiguità epistemologica. C’è una morale e una politica delle immagini – molti dei tuoi lavori hanno rafforzato in me questa convinzione – che i titoli servono a preservare o affermare. Ora sto imparando che, secondo te, questa è solo una concezione “poliziesca” delle immagini, dalla quale da decenni cerchi di prendere le distanze.

La tua allusione a Warburg qui è fuorviante, perché non ho intenzione di compartimentare le discipline. Tuttavia, non è difficile capire che questa dimensione iconografica è essenziale per la storia culturale. Sottolinei che, in questa foto di Gilles Caron, ciò che ti interessa non è chi mostra ma come si comportano quelli che mostra, ammettendo che questa immagine è stata “decontestualizzata” in «un progetto volto a delineare un atlante delle Pathosformeln della rivolta». Penso che un tale atlante, di cui non discuto la legittimità e l’interesse, non dovrebbe separare il come dal chi, perché così facendo ciò che rischia di scomparire è il senso stesso delle rivolte.

Ragione e sentimenti

Vengo ora a Hannah Arendt, che citi nel tuo primo testo e le cui obiezioni critiche ti hanno apparentemente “scioccato”, poiché secondo te avrebbero niente meno che “fallito il bersaglio”. Cercherò di chiarire la mia critica, ma permettimi prima una piccola osservazione metodologica. Questo passaggio mi ha sorpreso, perché afferma un sensualismo che difficilmente corrisponde alla filosofia politica della Arendt. Quest’ultima teorizzò la vita activa come una sorta di superamento di quelle che riteneva essere le sfere inferiori dell’esistenza umana – quelle dell’animal laborans e dell’homo faber – con le loro attività corporee e le sensazioni che le accompagnano[3].

Mi sono detto che si deve alla tua arte della citazione presa in prestito da Walter Benjamin – un autore che tendi a evocare nei tuoi testi come una sorta di oracolo – che scriveva così in un frammento di Senso unico: «Le citazioni nel mio lavoro sono come ladri di autostrade che irrompono armati di tutto punto e spossessano il flâneur della sua convinzione».[4] Un progetto sicuramente originale e creativo, ma poco propizio a chiarire il dibattito intellettuale. Ci sono testi arendtiani la cui sensibilità è commovente – penso a quanto scrisse durante la seconda guerra mondiale sull’umanità del paria, legata al suo “acosmismo” (Weltlosigkeit)[5] – e altri che mostrano una totale insensibilità.

Gli attacchi estremamente violenti a cui fu sottoposta durante la pubblicazione del suo libro Eichmann a Gerusalemme (1963) furono certamente oltraggiosi e profondamente ingiusti, ma derivarono da un divario abissale tra il modo in cui guardava Adolf Eichmann, l’incarnazione ai suoi occhi della “banalità del male” e la diffusa sensibilità dei sopravvissuti all’Olocausto, per i quali un simile approccio era semplicemente emotivamente e affettivamente inaccettabile. Il vero significato della tesi della Arendt sarà riconosciuto solo molto più tardi. A meno di vent’anni di distanza dalle camere a gas, il suo approccio non fu riconosciuto. Gershom Scholem gli ha persino rimproverato, in una severa lettera, la sua mancanza di “sensibilità di cuore” (Herzenstakt)[6].

Questo, ovviamente, ha poco a che fare con la nostra discussione, ma ci ricorda che anche le citazioni, soprattutto quando appartengono ad autori classici, hanno bisogno di essere contestualizzate. Veniamo quindi a questo passaggio arendtiano. È sicuro che «per reagire in modo ragionevole bisogna prima essere stati ‘colpiti dall’emozione»; e [che] ciò che si oppone all’“emotivo” non è in alcun modo il “razionale”, qualunque sia il significato del termine, ma l’insensibilità»?[7]

Quanto a me, nutro dei dubbi riguardo a tale sensualismo che postula un primato dell’emotivo sul razionale (per rispondere ragionevolmente bisogna prima di tutto essere “commossi”). Mi sento più vicino ad alcuni autori che, partendo da una rilettura di Spinoza, hanno proposto una teoria degli affetti senza stabilire alcun rapporto gerarchico tra emozioni e comprensione, tra sensibilità e razionalità, tra menti e corpi: la nostra capacità di pensare corrisponde alla nostra capacità di agire, i due vanno insieme; la nostra capacità di ricevere ed elaborare idee si articola con la sensibilità dei nostri corpi che ci fa interagire con altri corpi[8].

Anche le emozioni e le loro manifestazioni corporee hanno bisogno di essere analizzate e interpretate con l’aiuto della ragione, come abbiamo imparato, tra gli altri, dall’antropologia culturale di Ernesto De Martino. Questa dialettica è essenziale per una storia culturale di rivolte e rivoluzioni. Mi scuso per aver citato le mie stesse opere, ma è proprio ricordandoti che, in Malinconia di sinistra, ho scritto che non c’è conflitto tra il pathos delle lacrime e il logos del discorso politico, perché «gli affetti accompagnano il pensiero e l’azione».[9]

Ora torniamo ad Arendt. Non è stato “in modo marginale” che ho messo in relazione la sua citazione con la sua fondamentale incomprensione delle rivoluzioni anticoloniali: è perché non le aveva capite che aveva mostrato, nei loro confronti, una totale insensibilità, sostituendo alla critica l’espressione di un affetto attuale e, a dire il vero, “banale” in ordine alla più reazionaria delle opinioni. Quello che mi sconvolge è la tua stessa lettura di un testo come Sulla violenza, una lettura che ignora con sovrana indifferenza le affermazioni relative alle rivoluzioni coloniali, e cioè che tutte le rivolte degli schiavi sarebbero sfociate in una “furia folle” (mad fury) e in “un incubo generalizzato” (nightmares for everybody)[10].

Per inciso, Arendt ha mostrato la stessa insensibilità alle lotte degli afroamericani negli anni ’50 e ’60, una totale mancanza di empatia che l’ha portata ad accettare la segregazione sociale come legittima, purché venga preservata la facciata dell’uguaglianza legale e politica[11]. Queste posizioni hanno scioccato molti attivisti antirazzisti, ma la tua arte delle citazioni troncate se ne frega.

La dialettica che unisce corpo e mente, emozioni e ragione, è più complessa del rapporto univoco indicato dalla Arendt nel brano che citi. La storia è fatta anche di scontri tra i due, in cui i sentimenti hanno paralizzato il pensiero o, al contrario, quest’ultimo ha stimolato la sensibilità. Mi è capitato di incontrare militanti comunisti il cui attaccamento esistenziale ed affettivo all’Urss, basato talvolta su un vissuto molto rispettabile, ha semplicemente impedito loro di ammettere i crimini dello stalinismo (si pensi al processo a David Rousset contro Les Lettres nouvelles, in cui i sopravvissuti dei campi nazisti negavano l’esistenza dei gulag sovietici), e molti ebrei che, affettivamente legati a Israele, si ostinano a ignorare l’oppressione dei palestinesi. Durante la guerra del Vietnam, molti rifugiati europei accolti negli Stati Uniti provarono un profondo disagio alla vista degli studenti che bruciavano la bandiera americana ed erano riluttanti a condannare l’intervento militare americano. Fu senza dubbio per evitare che i suoi sentimenti paralizzassero la sua ragione che Rosa Luxemburg, ebrea polacca nata a Zamosc all’epoca dei pogrom zaristi, scrisse nel 1917 che nel suo cuore era rimasto poco spazio per il ghetto, mostrando così la sua “ insensibilità” rispetto all’antisemitismo: «Dove vai a parare con le sofferenze particolari degli ebrei? Le sfortunate vittime delle vittime delle piantagioni di gomma nella regione del Putumayo, i negri africani i cui corpi gli europei lanciano avanti e indietro come in una partita a pallone, mi toccano altrettanto.»

Succede che questo conflitto tra affetti e ragione sia dolorosamente assunto ed elaborato, come nel caso di Jean Améry, per il quale, dopo essere stato deportato ad Auschwitz, «raffinate speculazioni sulla dialettica dell’Illuminismo» erano diventate formule vuote [13], oppure sostenuto con un’arroganza al limite dell’oscurantismo, come nel caso di Claude Lanzmann, per il quale ogni tentativo di comprendere la Shoah era “assoluta oscenità”[14].

D’altra parte, è grazie al lavoro di comprensione profuso per più generazioni che milioni di persone sono diventate sensibili a forme di esclusione e oppressione un tempo considerate “naturali”, come il maschilismo, l’omofobia o il razzismo. Durante gli anni ’80, milioni di giovani che non avevano mai messo piede in una township sudafricana hanno manifestato contro l’apartheid, anche nei paesi in cui i neri erano una minuscola minoranza. La loro indignazione derivava dal loro uso critico della ragione, e va bene. Per questo la citazione di Hannah Arendt che hai opposto alle mie argomentazioni mi è sembrata incoerente, addirittura discutibile, e che potrebbe essere confutata dallo stesso saggio arendtiano che hai citato estrapolando un passaggio senza preoccuparti del seguito.

Surrealismo e dialettica

Non vedo quindi alcun dilemma tra desideri e progetti e non mi sono mai sentito “costretto a scegliere tra l’euforia delle forme e la saggezza dei contenuti politici”. Penso che, considerata storicamente, la prassi rivoluzionaria sia caratterizzata piuttosto da una sintonia tra l’«ebbrezza» delle forme estetiche che suscita e quella dei progetti trasformativi in cui si vede solo l’espressione di una «saggezza» ben conformista.

La tua tirata contro la mia presunta ossessione per il «contenuto», in cui cogli il «principale filo conduttore» della mia critica, non mi sembra molto convincente. Invece di dimostrare la mia indifferenza verso le forme, non fa altro che ribadire la tua ostilità verso tutto ciò che, direttamente o indirettamente, potrebbe evocare un “contenuto” legato alle forme. Affermi questa ostilità suggerendo addirittura che l’intera storia delle scienze sociali contemporanee, da Freud a Warburg e Derrida, non sia altro che una «guerra» contro il contenuto. Tornerò in seguito sulle implicazioni di una scorciatoia così ardita e discutibile, limitandomi qui ad osservare che implicitamente suggerisce un “logocentrismo” – la realtà ridotta a forma, interamente assorbita, cancellata o creata dal linguaggio – che, in un certo senso, questo è tanto sorprendente quanto inspiegabile, me lo rimproveri nel tuo testo.

Tu sottolinei di non voler porre alcuna “gerarchia di valori” tra i Pathosformeln della rivolta e i suoi contenuti politici. Ne prendo atto e lo accolgo, pur condividendo la tua osservazione secondo cui «la maggior parte dei teorici politici ha generalmente ignorato la dimensione antropologica della rivolta». Ne sono tanto più convinto perché, da quindici anni, tutto il mio lavoro, da A ferro e fuoco (2007) a Malinconia di sinistra (2016) e Rivoluzione (2021), ha puntato a reintrodurla.

Ho dedicato un intero libro a mostrare che la storia dell’Europa tra le due guerre mondiali è quella di una guerra civile in cui il vuoto lasciato dall’anomia giuridica di un conflitto senza regole è stato riempito dalle emozioni di sovrainvestimento dei suoi attori, radicalizzate dalle ideologie e in gran parte espresse dalle immagini, in una nuova e singolare simbiosi tra arte e propaganda[15].

Non era in nome di una «gerarchia di valori», ai miei occhi inesistente, che ho criticato la tua interpretazione del surrealismo. Ritorni, nel tuo ultimo testo, su un vecchio litigio, di ordine eminentemente storico, che tocca il rapporto tra surrealismo e politica[16]. Le tue critiche, ancora una volta, meritano alcune osservazioni aggiuntive.

È proprio a una «dialettica del superamento» che, prima Pierre Naville nel suo saggio La Révolution et les Intellectuels (1926), poi Walter Benjamin nel suo celebre articolo del 1929, invitavano i surrealisti. Naville ricorda che i “contenuti” della politica rivoluzionaria erano al centro dei loro dibattiti. Nel marzo 1925 avevano addirittura creato un “comitato ideologico” con il compito di «decidere se l’idea di Rivoluzione debba prevalere sull’idea surrealista, se l’una sia il riscatto dell’altra o se le due vadano di pari passo»[17].

Naville, come sappiamo, lascerà il movimento, dopo esserne stato uno dei fondatori. Egli pensava che una rivolta puramente estetica si dovesse confrontare inevitabilmente con limiti oggettivi, quelli di un «atteggiamento negativo di ordine anarchico» che doveva essere superato adottando un orientamento politico più chiaro, quello della «disciplinata azione di lotta di classe»[18 ]. Sorprendentemente, visto il suo interesse per la dimensione “nichilista”, “gotica” e la propensione del Surrealismo per il “meraviglioso”, Benjamin ha aderito a questa posizione. A suo avviso, il surrealismo aveva appena superato la sua prima “fase eroica”, quella del “risveglio” e dell’”illuminazione profana” (profane Erleuchtung), realizzata sia attraverso creazioni estetiche che attraverso pratiche «antropologiche», dal sogno all’hascisc, che ne aveva rivelato il “nucleo dialettico” senza però la possibilità di dispiegarsi.

«Conquistare le forze dell’ebbrezza (Kräfte des Rausches) alla rivoluzione», la proclamata ambizione del surrealismo, implicava dargli un contenuto politico, nel senso voluto da Naville, salvo adottare un approccio di forme e immagini “nel modo della contemplazione”, cioè rendendola politicamente sterile. È in questo senso che Benjamin ha invocato il necessario passaggio dalla “componente anarchica” originata dal surrealismo, con il suo fascino per la magia e il sogno, verso una «preparazione metodica e disciplinare della rivoluzione»[19]. Si trattava di “superare” dialetticamente – nel senso dell’Aufhebung hegeliana, cioè senza negarla – questa “componente anarchica” per giungere a una sintesi superiore.

A conclusione del tuo articolo citavi il Manifesto del partito comunista, invocando un’azione rivoluzionaria capace di “compenetrare” immagini e corpi, di dare concreta e pratica realizzazione al desiderio, le cui forme il surrealismo aveva esplorato trovandone le tracce nell’arte e nella letteratura. In un capitolo del suo saggio intitolato Sviluppo dialettico del surrealismo, Naville ha avanzato la necessità di superare le “antinomie” ereditate dalle sue origini dadaiste – «un atteggiamento negativo di ordine anarchico», una certa inclinazione “metafisica” – mediante un superamento paragonabile a quello «che Marx ed Engels realizzarono rispetto alla dialettica hegeliana rimettendola in piedi»[20].

Questa esigenza dialettica è stata rivendicata dallo stesso Breton come un tratto costitutivo del surrealismo[21]. Hegel, insisteva, aveva insegnato ai surrealisti il necessario «superamento di tutte le antinomie», movimento dialettico di cui aveva dato una traduzione letteraria, nel Secondo Manifesto del Surrealismo (1930), evocando il «punto dello spirito» da cui «la vita e la morte, il reale e l’immaginario, il passato e il futuro, il comunicabile e l’incomunicabile, l’alto e il basso cessano di essere percepiti in modo contraddittorio»[22]. Nel 1935 affermava ancora che «è Hegel che dobbiamo interrogare sul bene o sul male dell’attività surrealista nelle arti»[23].

Breton e i surrealisti tenteranno questo “superamento dialettico” aderendo al Partito Comunista nel 1927, per poi rendersi conto ben presto che i percorsi di questa sintesi rivoluzionaria tra estetica e politica erano molto più complessi e tortuosi del previsto. La critica di Benjamin nei loro confronti l’anno successivo fu quindi tardiva. Sicuramente è stato influenzato da questo fallimento per aver lui stesso rinunciato a fare quel passo, opzione che aveva tuttavia preso seriamente in considerazione dopo l’incontro con Asja Lacis, come testimonia il suo Journal de Moscow (1926-1927)[24]. Naville, dal canto suo, si orientò verso un marxismo che prendesse le distanze dal surrealismo, dando al suo “superamento” il carattere di un abbandono.

Ricordo questi pochi dati storici, altrimenti ben noti, per sottolineare che la ”dialettica del superamento” è al centro dell’esperienza surrealista. Con una preoccupazione del tutto “didattica”, che poi mi rimproveri, ribadisci una verità lapalissiana, cioè che nell’ambito dell’arte «non c’è dialettica del superamento, perché nulla è obsoleto». Come sottolineava Max Weber più di un secolo fa, la storia dell’arte, a differenza della storia della scienza, non è cumulativa: l’arte del Rinascimento non rende “obsoleta” quella del Medioevo.

Se fai questa osservazione, è perché tendi a ridurre il surrealismo alla sua dimensione estetica, quella che Benjamin chiamava la sua “politica poetica” (dichterische Politik). Ma Benjamin non trascurava gli altri aspetti, proprio perché, ai suoi occhi, la forza del surrealismo consisteva nel “far esplodere l’ambito letterario (der Bereich der Dichtung von innen gesprengt)”[25]. Era molto più di un progetto estetico o poetico; era un progetto di rivoluzione totale, volto contemporaneamente a cambiare la società e a trasformare la vita. Il surrealismo ha voluto mobilitare le risorse dell’utopia, dell’inconscio e dei sogni al servizio della rivoluzione, vale a dire una messa in discussione radicale dell’ordine costituito. La sua “politica poetica” era inseparabile da una politica rivoluzionaria.

Se va da sé che né Breton né Benjamin si sono mai posti l’obiettivo di “superare dialetticamente” la poetica di Baudelaire, il che sarebbe del tutto assurdo, non c’è dubbio che l’idea di rivoluzione totale propugnata dal surrealismo implicasse il superamento dei limiti e delle ambiguità politiche di una rivolta confinata alla bohém, di cui l’autore de Lo Spleen di Parigi fu uno dei rappresentanti[26]. Questo è anche il motivo per cui – sembri dimenticare – il modello politico di Benjamin non era Baudelaire ma piuttosto Blanqui, come risulta evidente leggendo Il libro dei Passages così come i suoi testi su Baudelaire.

Detto questo, l’ambizione del surrealismo è rimasta insoddisfatta. Molti altri movimenti artistici e letterari politicamente impegnati dovranno affrontare gli stessi dilemmi. Benjamin non ha fornito una risposta soddisfacente alle domande che hanno dilaniato Breton e i suoi amici, e non so se ce ne sia stata una.

“Immagini standard” e “conformismo della forma”

La mia storia culturale della rivoluzione, scrivi, «si sviluppa in realtà attraverso un’iconografia standard», rimproverandomi poi di aver ridotto le immagini dialettiche a mere «immagini didattiche». Citi così la metafora delle rivoluzioni come «locomotive della storia», il gigantesco affresco di Diego Rivera originariamente intitolato Man at the Crossroads e il dipinto di Kouzma Petrov-Vodkine che illustra la copertina dell’edizione francese del mio libro Rivoluzione. Avresti potuto aggiungere l’iconografia sovietica degli anni ’20, con le sue immagini di Lenin che puntano al futuro, o anche le opere di pittori “didattici” come Pellizza da Volpedo e Renato Guttuso, che analizzo nei miei lavori precedenti.

Ancora una volta, prendo nota delle tue critiche. Mi permetterai tuttavia di dedicare qualche parola alla precisazione di alcune categorie analitiche della storia culturale che, a tuo avviso, derivano solo da una semplice “conformismo di forma”, ma che restano per me essenziali.

Diego Rivera ha sempre rivendicato il suo “didatticismo”. I suoi affreschi, scriveva, assolvevano alla stessa funzione di quelli che un tempo decoravano chiese e cattedrali: volevano trasmettere conoscenza, veicolare messaggi e sensibilizzare la politica; insomma, volevano aiutare le persone a pensare e capire[27]. Fu con questo spirito che dipinse le facciate di molti edifici pubblici a Città del Messico. Aggiungo che un simile spirito “didascalico” ha ispirato anche il lavoro di alcuni autori che ti stanno a cuore, come Serguei Eisenstein o Bertolt Brecht.

A differenza di molti artisti contemporanei che creano per il mercato dell’arte, Rivera dipingeva per il “popolo” e ne era orgoglioso. Man at the Crossroads è uno straordinario ritratto della guerra civile che imperversò in Europa, e poi nel mondo, negli anni tra le due guerre. C’è tutto: comunismo e fascismo, una visione della tecnologia e della natura che dominava il marxismo di allora, allegoria del progresso e della reazione, fino a una presa di posizione sui conflitti che attraversavano il movimento comunista. Per chiunque sia interessato alla storia culturale dei movimenti rivoluzionari, questo affresco è di innegabile interesse.

Scrivere, come fai tu, che «questo affresco espone un’ideologia e si ispira all’estetica del realismo socialista» è un fraintendimento estetico e politico. Il realismo socialista fu senza dubbio un fenomeno più complesso di quanto tu sembri indicare[28], ma la sua ragion d’essere era essenzialmente apologetica. Era un’arte propagandistica che mirava a celebrare il potere. Tuttavia, la storia di Man at the Crossroads dimostra l’esatto contrario.

Commissionata della famiglia Rockefeller per illustrare l’alleanza tra capitalismo e progresso sociale – largamente identificata con la filantropia – alla vigilia del New Deal, quest’opera mostra apertamente il suo anticapitalismo. L’equivoco fu totale e Rockefeller decise di distruggerlo per il suo esplicito carattere rivoluzionario, manifestato inequivocabilmente dal suo simbolismo (Rivera si rifiutò di eliminare il ritratto di Lenin che compariva in un dettaglio). La versione ricostruita di questo affresco, che è ora esposta al Palacio de Bellas Artes di Città del Messico, contiene, rispetto all’originale, una feroce allusione ai costumi della borghesia americana (particolare dove appare lo stesso Rockefeller durante un ricevimento, accanto a una manifestazione per chiedere il pane), ma rimane privo di qualsiasi riferimento a Lazaro Cardenas, che aveva appena vinto le elezioni[29]. Non si trattava ancora di Cardenismo.

L’interesse del nuovo presidente messicano per il modello economico sovietico, a cui alludo nel mio libro, era allora largamente condiviso. Gli anni tra le due guerre furono segnati dai dibattiti attorno al “piano”, dibattito che attraversò tutte le correnti politiche e ideologiche, dal “planismo” di Henri de Man in Belgio, al corporativismo fascista italiano, al New Deal rooseveltiano . Questo dibattito è andato ben oltre i piani quinquennali dell’URSS stalinista[30]. Il fatto che Lazaro Cardenas, artefice della riforma agraria e della nazionalizzazione del petrolio in Messico, abbia saputo ispirarsi al modello sovietico non fa di Rivera un rappresentante del “realismo socialista”.

Il significato profondo del realismo socialista, al di là delle sue varie codificazioni ideologiche, risiedeva nella schiavitù dell’arte da parte di un potere totalitario. Non puoi ignorare, caro Georges Didi-Huberman, che Diego Rivera scrisse nel 1938, con André Breton e Léon Trotsky, un Manifesto per un’arte rivoluzionaria indipendente che denunciava l’arte sottomessa al potere sovietico, sosteneva «qualsiasi licenza nell’arte» e affermava che, «per la creazione intellettuale, [la rivoluzione] deve fin dall’inizio stabilire e assicurare un regime anarchico di libertà individuale»[31]. Hai certamente il diritto di non amare la pittura di Diego Rivera, ma la superficialità del tuo giudizio sulla sua arte è semplicemente «scioccante».

Altrettanto enigmatici mi sembrano i tuoi riferimenti a Chagall, rispetto al quale non ho mai accennato a un presunto «ritorno controrivoluzionario alla tradizione ebraica», e a Kouzma Petrov-Vodkine, di cui nel mio libro non si fa riferimento se non nell’immagine di copertina : Fantasia (1925), un’allegoria «facilmente leggibile» della Rivoluzione d’Ottobre che ricorda per molti versi i dipinti di Chagall del periodo di Vitebsk, con il suo cavallo rosso che sembra fluttuare liberamente sopra le colline e i villaggi.

Come molti artisti sovietici – per esempio Eisenstein, decorato con l’ordine di Lenin nel 1939, o Dziga Vertov – Vodkine sostenne il regime di Stalin durante gli anni 30. Fu un pittore figurativo il cui lavoro attraversò diverse fasi, tra cui l’avanguardia e poi il realismo socialista, ma la sua pittura del 1925 è un buon esempio di arte sovietica post-rivoluzionaria. Quest’opera riprende, come dici tu, un tema già trattato in Cavallo rosso al bagno (1912), che rappresenta un cavallo rosso sormontato da un giovane efebo nudo. Creazione di ispirazione simbolista subito denunciata dalla Chiesa ortodossa come esempio di arte blasfema ed erotica, questo dipinto fa parte di un’opera che mirava a una sintesi tra l’iconologia russa e le avanguardie occidentali, in particolare il simbolismo, il cubismo e il movimento del Blaue Reiter. Prende un motivo dell’iconologia tradizionale russa (San Giorgio) per trasformarlo in un cavallo rosso che evoca la rivoluzione del 1905.

Si tratta di una significativa espressione della ricerca che l’avanguardia artistica russa dell’epoca dedicava ai colori (in particolare il rosso), e che è oggetto del saggio di Kandinsky Lo spirituale nell’arte e nella pittura in particolare (1910), in cui queste tesi furono discusse nel 1911 in una conferenza a San Pietroburgo alla quale Vodkine partecipò[32]. Non sono un grande estimatore di Vodkine, ma Fantasia illustra bene la cultura rivoluzionaria degli anni 20. Questo è uno dei suoi dipinti meno convenzionali, in cui mi sembra molto difficile cogliere il segno di «un’opera visiva la cui forma sarà stata, dall’inizio alla fine, chiaramente reazionaria».

È anche, come scrivi, un’allegoria «facilmente leggibile» della Rivoluzione d’Ottobre. Non dubito che avresti preferito l’immagine di una galleria del vento o di un signore in equilibrio su una sedia inclinata, che ti sembra costituire il massimo della sovversione, ma in questo caso l’allegoria sarebbe diventata totalmente illeggibile. Per questo ho scelto, assieme al mio editore e ai grafici de La Découverte, questo bellissimo dipinto, molto Chagall, di Kuzma Petrov-Vodkine, per la copertina del mio libro. Credo che abbiamo fatto una buona scelta.

La tua critica alle immagini che punteggiano il mio lavoro tradisce un certo disprezzo aristocratico per le inclinazioni del vulgus, primo consumatore di iconografie “standard” e “didattiche”, disprezzo che lo storico dell’arte Meyer Schapiro considerava giustamente «di cattivo gusto, antidemocratico e cinico»[33], ma che potrebbe anche essere definita, con parole sue, «chiaramente reazionaria».

A differenza di te, considero la metafora di Marx sulle «locomotive della storia» come una potente “immagine di pensiero”. Essa rivela una visione teleologica della storia – un’accelerazione su percorsi consolidati, in un avanzamento di cui conosciamo la destinazione – e un culto della tecnologia come vettore di progresso che, ben colto dal concetto di “forza lavoro” (Arbeitskarft), ha dominato la cultura socialista per più di un secolo. Ho cercato di mostrare come, all’inizio della seconda guerra mondiale, Walter Benjamin vi si oppose con un’altra metafora: la rivoluzione come “freno d’emergenza” che ferma il treno diretto verso la catastrofe[34]. La rivoluzione non è più un avanzamento ma una rottura nella storia che segna un cambiamento di civiltà.

Ecco “immagini dipensiero” che ci aiutano a capire le metamorfosi del marxismo e della cultura rivoluzionaria nel corso del Novecento ma che, ovviamente, non dicono nulla a quel teorico delle Pathosformeln che sei. Queste immagini di pensiero sono insieme fonti e concetti: materiali da analizzare e visioni della società e della storia condensate in immagini. In quanto fonti, richiedono di essere studiate, contestualizzate e “oggettivizzate”. Sono immagini-pensiero prosaiche e poco interessanti per i tuoi occhi; rimangono tuttavia indispensabili per la storia culturale.

Sarebbe senza dubbio difficile trovare un quadro più convenzionale, anche «reazionario» nella sua forma, del «Discorso di Lenin al secondo congresso dell’Internazionale comunista» (1924) di Isaac Izraelevich Brodsky, al quale dedico particolare attenzione in Rivoluzione. Tuttavia, è una fonte straordinariamente interessante per comprendere il posto delle donne nella cultura e nelle strutture organizzative del movimento comunista originario. Per questo non vanno trascurate le «immagini standard».

Non credo tu abbia compreso il posto che occupano nel mio libro, il che non ti impedisce di riprodurre a modo tuo uno certo «conformismo della forma». Noto di sfuggita che, come hanno notato alcune critiche femministe, le donne occupano solo un posto essenzialmente decorativo in Soulèvements[35], un po’ come le segretarie e le dattilografe che vediamo ai piedi di Lenin nel quadro di Brodsky.

Cercare di capire cosa intendeva un autore, perché e con quali mezzi, illuminare il contesto in cui la sua opera è stata accolta e analizzare i significati nascosti che le sue immagini o i suoi testi rivelano al di là delle loro intenzioni, è uno degli obiettivi essenziali dell’iconografia, quando si tratta di interpretazione delle immagini e della storia intellettuale, quando si tratta di studiare i testi. Ciò richiede di tener conto delle loro forme, dei loro linguaggi, dei loro fondamenti sociali e, nel caso, delle loro finalità politiche.

È un’ermeneutica essenziale condivisa, al di là delle loro differenze, da uno storico dell’arte come Panofsky, da un fenomenologo e teorico del cinema come Siegfried Kracauer, da un teorico della microstoria come Carlo Ginzburg, da uno storico delle idee come Quentin Skinner e da uno storico dei concetti come Reinhart Koselleck, per citare solo alcuni autori tra molti altri. Hai dedicato belle pagine all’“anacronismo” delle immagini, sottolineando nel tuo studio su Aby Warburg che «il tempo dell’immagine non è il tempo della storia in generale»[36]. Io stesso ho adottato questo approccio, in particolare interpretando La Zattera della Medusa di Géricault come un’allegoria del naufragio delle rivoluzioni del XX secolo.

La “sopravvivenza” (Nachleben) delle immagini non può essere ridotta all’eredità di un oggetto congelato. Questo anacronismo, però, non ci permette di strappare immagini alla storia. Permette loro di arricchirsi di nuovi significati in ogni epoca, senza tuttavia sopprimere le circostanze storiche che le hanno generate, circostanze che la storia culturale non può ignorare. Per lo storico che lavora con le immagini, queste sono prima di tutto fonti, cioè “immagini di pensiero” (genitivo oggettivo) o rivelatori di altri significati nascosti. Riconoscere che hanno vita propria (genitivo soggettivo), che non si riducono a semplici riflessi o illustrazioni di un pensiero e che ci guardano, che producono esperienze legate alla nostra percezione, come scrive Horst Bredekamp[37], è certamente essenziale, ma ciò non autorizza a sopprimere la loro storicità, cioè la loro appartenenza al contesto storico che le ha generate e che ne fa delle fonti.

Le tue tirate contro il “didatticismo”, le “immagini standard” o addirittura il “conformismo della forma” mi hanno ricordato la reazione di Adorno all’opera di Kracauer, prima al suo libro su Jacques Offenbach (1937), poi a Da Caligari a Hitler (1947)[38] . La prima era una “biografia sociale” della Parigi del XIX secolo; il secondo ha cercato di interpretare il cinema degli anni di Weimar come una sorta di specchio dell’“anima tedesca”, come un repertorio dell’inconscio collettivo che rivelava una predisposizione della società ad accogliere un regime autoritario.

In una lettera a Benjamin del 1938, Adorno si dichiara “inorridito” dal libro su Offenbach che dedica tanto spazio all’operetta, genere minore e spregevole alle orecchie del filosofo della musica qual’era. Questo libro – una “biografia musicale senza musica” – era un «abominio» che ignorava la forma e si concentrava sul contenuto sociale della Francia del Secondo Impero, prendendo sul serio le buffonate di un «clown» come Offenbach. ].

Anche il libro sul cinemas lo lasciò sconcertato, come scrisse in un aspro saggio del 1965 che chiamava Kracauer “strano realista”, (wunderliche Realist). Segnato da un approccio teleologico e da un manicheismo abbastanza diffuso nel dopoguerra, all’epoca del dibattito sulla Schuldfrage tedesca [letteralmente la “questione di colpa”, dal titolo di un saggio del filosofo Karl Jaspers], il libro di Kracauer era certamente discutibile. Ma Adorno era del tutto indifferente al progetto del libro né cercava di criticarne le tesi. Ciò che lo sconvolse, nell’amico, fu «la sua propensione per le forme volgari, escluse dalla cultura nobiliare».[41], che lo portarono a prendere sul serio creazioni estetiche ai suoi occhi prive del minimo interesse.

Perché preoccuparsi di una rapa come Mädchen in Uniform (1931) o di altri film la cui forma e il cui contenuto erano, diresti, «in tutto e per tutto, chiaramente reazionari»? La colpa di Kracauer è consistita nel privilegiare, attraverso le forme dell’estetica espressionista, l’analisi della società tedesca, decifrando i “geroglifici” delle sue manifestazioni superficiali, interpretandone i rilevabili «processi mentali nascosti» dallo schermo.

Sfoggiando i suoi gusti aristocratici, il futuro autore di Teoria estetica (1970) «ha mancato il bersaglio», abbozzando una critica superficiale che ha solo rivelato la propria incomprensione degli scopi e dei metodi della storia culturale. Ammetto il paradosso di accostare il teorico delle immagini che sei a un filosofo “iconofobo” come Adorno, il cui lavoro si basa su una sorta di Bildverbot insuperabile, ma i tuoi procedimenti sono simili. Dimostrano lo stesso elitarismo estetico.

Positivismo e storia

Questa osservazione mi porta ad un’altra importante questione metodologica. La tua severa critica a quelle che chiami le mie «convenzioni» si fonda, in ultima analisi, sulla più massiccia delle «convenzioni» regolarmente mobilitate contro la storia come disciplina: il suo presunto positivismo, cioè, secondo le tue parole, una “mitizzazione dei fatti”. L’antifona è consumata, ma permettimi di rispondere in poche parole.

A partire da Leopold von Ranke, suo fondatore, la storiografia moderna ha conosciuto un’ampia varietà di tendenze positiviste. La più diffusa, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, è consistita nell’assimilare la storia a un movimento governato da “leggi”, grazie a un meccanismo individuabile con il metodo delle scienze naturali. Un’altra variante postulava una ricostruzione rigorosa degli eventi passati, basata su un’esplorazione esaustiva delle fonti (generalmente ridotte agli archivi di stato), che permettesse di individuarne il “significato”, interpretando le esperienze umane alla luce di una causalità deterministica ineludibile. Lo storicismo, che divenne dominante in Europa alla fine del XIX secolo, ridusse la storia alla cronologia, vedendola come un movimento lineare e continuo. Nella sua variante marxista, questa visione cumulativa delineava un quadro costituito dalla successione di formazioni sociali articolate attorno a un modo di produzione, secondo una periodizzazione ripresa da Marx nella sua celebre introduzione a Per una critica dell’economia politica (1859).

È rifiutando di considerare il passato come una sequenza definitivamente chiusa e archiviata, ma piuttosto come un processo aperto, suscettibile di improvvise riattivazioni, carico di “adesso” (Jetzt-Zeit) e di speranze in attesa di redenzione, che Walter Benjamin ha attaccato, nelle sue tesi del 1940, l’idea di una temporalità storica “omogenea e vuota”. Questa critica del positivismo storiografico è stata oggetto di numerosi studi, di cui le nostre rispettive opere portano le tracce. Tuttavia, ho la netta impressione, leggendoti, che quella che tu chiami la «mitizzazione dei fatti» non sia altro che la delucidazione dei fatti, alla quale cerchi di sottrarti con vari trucchi «dialettici», una delucidazione che avviene con i metodi di un ‘indagine “di polizia” una procedura che detesti .

Il tuo disprezzo molto adorniano per tutto ciò che potrebbe lontanamente ricordare la cultura popolare ti porta a ignorare che, nei thriller, la verità viene generalmente scoperta dal detective – figura antitetica del poliziotto – che conduce un’indagine restituendo fatti spesso occultati dalle autorità[42]. La tua critica al “positivismo” rischia di trasformarsi in un puro e semplice rifiuto della storia in quanto tale, cioè in un discorso critico sul passato basato sulla chiarificazione e interpretazione dei fatti. Questa critica al “positivismo” è una battaglia di retroguardia: la concezione dei fatti come puri artefatti, invenzioni o costruzioni linguistiche, persino “miti”, è uno dei cliché della svolta linguistica. Questa concezione “logocentrica” per eccellenza – teorizzata circa cinquant’anni fa da Hyden White[43] – ha dimostrato ben presto i suoi limiti e oggi non ha quasi più difensori.

Chiarire i fatti non significa “mitizzarli”; significa stabilire una realtà senza la quale non è possibile alcuna ermeneutica storica. C’è nella storia, scriveva una volta Pierre Vidal-Naquet, «qualcosa di irriducibile che, in mancanza di meglio, continuerò a chiamare reale» e senza il quale non sarebbe più possibile distinguere la storia dalla finzione.[44]. Condivido l’opinione di Carlo Ginzburg secondo cui la storia è anche «sbrogliare l’intreccio di vero, falso e fittizio che forma il tessuto della nostra presenza nel mondo»[45]. Dimenticando questo, la tua teoria delle immagini serve a poco se vogliamo fare la storia culturale, disciplina di cui dai una definizione piuttosto restrittiva – «campo artistico, intellettuale e letterario» – che, appunto, sembra prescindere da tutto ciò che la cultura la storia ha prodotto per ben cinquant’anni.

Cos’è un’immagine di sinistra?

Fin dal titolo, fai una domanda insolita: «Cos’è un’immagine di sinistra?» Lo confesso, non mi sono mai posto questa domanda. Come ho già detto, non sono un teorico dell’immagine, sono uno storico che usa le immagini come fonti – fonti tra le altre – nel suo lavoro di ricerca. Non sono quindi nella posizione migliore per rispondere a questa domanda. Tuttavia, mi sembra che nemmeno tu stia rispondendo.

Forse, per provare a dare una risposta, dovremmo prima cercare di definire non solo cos’è un’immagine ma anche cos’è la sinistra. Storicamente, la teoria politica è stata divisa tra una definizione puramente topologica (la sinistra come posizione in uno spazio politico) e una definizione ontologica, legata a un insieme di valori (ad esempio l’idea di “egalliberty” suggerita da Étienne Balibar) [46]. Tuttavia, la prima definizione non si presta bene a configurazioni visive, se non in un’assemblea parlamentare, mentre la seconda cade nella trappola, fatale ai tuoi occhi, di voler dare alla sinistra un contenuto politico.

Un’immagine da sinistra, precisi molto chiaramente, non è soprattutto «ciò che un’immagine illustra, ciò che un’opera d’arte professa, ciò che rappresenta una fotografia». Ecco un monito utile agli idioti che, riducendo le immagini a simboli ordinari, penserebbero che l’immagine di un pugno alzato sia un’immagine di sinistra e quella di un braccio teso un’immagine di destra; quella di una falce e di un martello un’immagine a sinistra, quella di una svastica un’immagine a destra. L’ermeneutica che si basa su tali distinzioni primarie è ai tuoi occhi altamente fallace. Per definire un’immagine di sinistra bisognerebbe piuttosto saperne “mobilitare” i contenuti, «spostarne l’ovvietà, in particolare attraverso la questione del potere delle forme e quella di sapere come un’immagine agisce, non solo sui suoi spettatori, sul mondo storico, ma anche sulle altre immagini con cui convive».

Una tale dialettica dello spostamento, anche dell’erranza, può essere fruttuosa; può anche non portare da nessuna parte, diventando una Wanderung sterile e vuota, proprio perché non c’è nulla che la orienti, se non un movimento privo di punti di riferimento. Contrapponi la mia presunta ossessione per il contenuto a un brano tratto da uno dei testi più enigmatici di Benjamin, Il carattere distruttivo (1931), che definisce una sorta di nichilismo capace di aprire strade e che tu appoggi come «un’euristica di un costante perturbamento» il cui «effetto decisivo sul pensiero» sarebbe quello di farne mutare il contenuto strada facendo e di produrre una «sensazione demoltiplicata». Si potrebbe facilmente ribattere, in questo piccolo gioco di citazioni tronche, con un altro passaggio dello stesso testo di Benjamin: “Il carattere distruttivo non ha idee in mente. I suoi bisogni sono ridotti: soprattutto, non ha bisogno di sapere cosa sostituirà ciò che è stato distrutto».[47]

Le creazioni generate da tale Wanderung senza cervello possono essere sublimi; possono anche dar luogo a equivoci, o a “errori”. Attraverso successivi “spostamenti” operati facendo leva sulle sue caratteristiche formali, l’immagine di un pogrom può così trasformarsi in un’immagine di rivolta, cioè in una “immagine di sinistra”. Certo, ma ciò si può fare solo a costo della verità dell’immagine e soffocando ogni possibilità di ricordare l’evento che l’ha generata.

Scusami, caro Georges Didi-Huberman, ma sarebbe difficile trovare un esempio più lampante di «mitizzazione dei fatti». Penso, seguendo Kracauer, che la funzione primaria della fotografia sia quella di registrare la “realtà fisica”, una realtà materiale fatta di corpi e gesti storicamente situati. [48] Possiamo certamente considerare la fotografia, come il cinema, un mezzo per trasfigurare la realtà e inventare forme. Tutto può così diventare “un’immagine di sinistra”, ma in questo caso l’immagine cessa di essere mezzo di conoscenza ed esce dal dominio della storia. Le rivolte diventano forme pure, la loro memoria è preclusa.

Questa osservazione non intende «ridurre a nulla l’erranza del pensiero», tema che mi sta a cuore quanto a te.[49] Il Novecento è stato l’epoca delle migrazioni, degli esili, degli spostamenti, dei trasferimenti culturali e delle “teorie itineranti” (traveling theories), secondo la fortunata definizione di Edward Saïd[50]. Kracauer ha posto l’exterritorialità al centro dell’opera dello storico, in bilico tra passato e presente, in bilico tra l’epoca in cui vive e quella che studia[51]. Artisti e intellettuali che hanno vissuto l’esilio hanno saputo trasformare una condizione sofferta in fonte di creazione, conoscenza e riflessione critica.

Ho cercato di analizzare, in alcune mie opere, il «privilegio epistemologico» dell’esilio, una possibilità che l’esilio ci permette di cogliere, nonostante la sofferenza che comporta e la sua miseria; un “privilegio” che è il sostituto dialettico di una «vita mutilata», per usare l’espressione di Adorno, e che acuisce lo sguardo degli esiliati, rendendoli più sensibili e perspicaci della maggior parte dei loro contemporanei[52]. Gli esuli cercano, durante questo peregrinare, di tenere una bussola, con difficoltà, di fronte a dilemmi, spesso tormentati da dubbi, con la sensazione opprimente della propria impotenza. Sono esuli per necessità, non per vocazione.

Tuttavia, l’erranza come metodo, come programma, come rifiuto normativo di ogni ancoraggio “assiomatico” rischia di diventare sterile. Aggiungo che l’errare di chi non è bandito, perseguitato o costretto ad emigrare per necessità, non è esilio. Nel mondo globalizzato che è il nostro, si tratta piuttosto di una piacevole e giocosa extraterritorialità, di un senzatetto da turista raramente creativo, o semplicemente della passeggiata di chi ama perdersi.

***

A conclusione del tuo testo, hai avanzato argomenti che, mi sembra, «mancano il bersaglio». Sono d’accordo con te che «la miseria della sinistra non è nella sua malinconia»: ho scritto un libro per dimostrare che la malinconia può diventare uno dei suoi punti di forza. Scrivi poi che risiede piuttosto nel suo “conformismo”, cioè nel fatto di considerare «certi poteri antropologici», in particolare «desideri, emozioni, gesti, immagini inconsci» come «subordinati» a strategie e a politiche progettuali.

Ho già scritto sopra, scusandomi per l’autocitazione, che non vedo alcuna gerarchia tra affetti e ragione, tra emozioni e idee. Ma la mia diagnosi differisce significativamente dalla tua. Non credo che i “poteri antropologici” di cui parli siano oggi ignorati, soffocati, censurati o soppressi dalla sinistra. Le rivoluzioni arabe furono una festa di emozioni, dispiegarono un repertorio inesauribile di gesti, invenzione di pratiche, espressione di desideri e immagini. Questo vale anche per molti altri movimenti: per la Nuit Debout e i Gilet Gialli in Francia; per il movimento 15M che ha occupato la Puerta del Sol a Madrid, Spagna; o per Occupy Wall Street e Black Lives Matter negli Stati Uniti.

Tutte queste rivolte sono state oggetto di testimonianze, analisi politiche, inchieste sociologiche, studi estetici, seminari, film e mostre che ne hanno evidenziato la dimensione antropologica, emotiva e corporea. Ciò che è mancato a questi movimenti, spesso non a causa dei propri limiti ma a causa di circostanze oggettive, è stata la prospettiva. Per farci sognare, la sinistra deve saper disegnare un’alternativa, offrire speranza, unirsi intorno a un progetto.

Anticamente si chiamava politica, vale a dire programmi, strategie, alleanze, forme organizzative, modalità di azione, ecc. Ai tuoi occhi tutto questo deriva da una concezione abbastanza volgare della politica, ci vedi addirittura il fondamento della sua “miseria”. Penso come te che dovremmo assumere «i nostri desideri, le nostre emozioni, i nostri gesti e le nostre immagini» senza censurarle, ma dobbiamo sapere cosa desideriamo, cosa ci muove, cosa ci fa vibrare, e se dobbiamo combattere dobbiamo sapere per quali scopi. Altrimenti le nostre peregrinazioni non ci porteranno da nessuna parte, ci sfiniranno e, soprattutto, non daranno fastidio a nessuno. Temo che, di fronte a un “peregrinare” senza progetti, l’ordine dominante abbia davanti a sé un brillante futuro.

Enzo Traverso. Storico, professore alla Cornell University.

Note

[1] Raymond Williams, Marxism and Literature, Oxford, Oxford University Press, 1978, pp. 128-135. Voir Enzo Traverso, Mélancolie de gauche. La force d’une tradition cachée, Paris, La Découverte, 2016, ch. 1.

[2] Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique [première version] » (1935), trad. R. Rochlitz, Œuvres, III, Gallimard, 2000, p. 113.

[3] Hannah Arendt, Condition de l’Homme moderne, trad. G. Fradier, Paris, Calmann-Lévy, 1994 (1958).

[4] Walter Benjamin, Rue à sens unique, trad. A. Longuet Marx, Paris, Allia, 2015 (1928), p. 103.

[5] Hannah Arendt, « De l’humanité dans de “sombres temps” » (1959), Vies politiques, trad. E. Adda, J. Bontemps, Paris, Gallimard, 1974, p. 22. Ce thème revient dans plusieurs de ses écrits de l’époque, voir notamment Hannah Arendt, « Nous autres réfugiés » (1943), La Tradition cachée. Le juif comme paria, trad. Sylvie Courtine-Denamy, Paris, Christian Bourgois, 1987, pp. 57-76.

[6] Voir la lettre de Scholem à Arendt du 23 juin 1963, dans Gershom Scholem, Briefe, Bd. II, 1948-1970, éd. I. Shedletzky, Munich, C.H. Beck, 1995, p. 96 (trad. fr. dans le dossier dirigé par Dominique Bouretz, « Correspondances croisées », qui accompagne Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, trad. J.-L. Bourget, Robert Davreu, A. Guérin, M. Leiris, P. Lévy et M. Pouteau et révisé par M.-I. Brudny-de Launay, H. Frappat et M. Leibovici, Paris, Gallimard-Quarto, 2000, p. 1344).

[7] Hannah Arendt, « Sur la violence » (1969), trad. G. Durand, Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine, Paris, Calmann Lévy, 1972, p. 163.

[8] Voir notamment la préface de Michael Hardt à The Affective Turn : Theorizing the Social, ed. Patricia Ticineto Clough, Jean Halley, Durham, Duke University Press, 2007. Voir aussi Frédéric Lordon, Imperium. Structures et affects des corps politiques, Paris, La fabrique, 2015

[9] Enzo Traverso, Mélancolie de gauche, op. cit., p. 218.

[10] Hannah Arendt, « Sur la violence », cit., p. 124.

[11] Hannah Arendt, « Réflexions sur Little Rock » (1959), Penser l’événement, trad. C. Habib, Paris, Belin, 1989, p. 242. Sur l’« insensibilité » arendtienne à l’égard des luttes des Afro-américains contre la ségrégation, voir Kathryn T. Gines, Hannah Arendt and the Negro Question, Bloomington, Indiana University Press, 2014.

[12] Rosa Luxemburg, J’étais, je suis, je serai. Correspondance 1914-1919, trad. C. Weill, I. Petit et G. Badia, éd. G. Haupt, Paris, Maspero, 1977, p. 180.

[13] Jean Améry, préface de 1976 à la deuxième édition de Par-delà le crime et le châtiment. Essai pour surmonter l’insurmontable, trad. F. Wuilmart, Paris, Actes Sud, 1995 (1966), p. 15.

[14] Claude Lanzmann, « Hier ist kein warum » (1988), La Tombe du divin plongeur, Paris, Folio-Gallimard, 2012, p. 489.

[15] Enzo Traverso, À feu et à sang. La guerre civile européenne 1914-1945, Paris, Stock, 2007.

[16] Comme relève à juste titre Karlheinz Bark, l’essai que Benjamin consacra en 1929 au surréalisme présente un caractère « historico-diagnostique » bien davantage que « herméneutique », car il est surtout intéressé à étudier l’évolution des intellectuels rassemblés autour de Breton. Cf. son étude « Der Surrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz », in Benjamin Handbuch. Leben-Werk-Wirkung, éd. Burkhardt Lindner, Stuttgart, J.B. Metzler, 2006, p. 386.

[17] Pierre Naville, La Révolution et les intellectuels, Paris, Gallimard, 1975, pp. 19-20.

[18] Ibid., p. 77.

[19] Walter Benjamin, « Le surréalisme » (1929), trad. M. de Gandillac, P. Rusch et R. Rochlitz, Œuvres II, Paris, Folio-Gallimard, 2000, p. 130.

[20] Pierre Naville, La révolution et les intellectuels, op. cit., p. 77.

[21] Dans ses réflexions rétrospectives sur l’histoire du surréalisme, il affirmait que là « où la dialectique hégélienne ne fonctionne pas, il n’y a pour moi pas de pensée, pas d’espoir de vérité ». André Breton, Entretiens 1913-1952, éd. A. Parinaud, Paris, Gallimard, 1952, p. 152. L’attachement de Breton et du surréalisme à la dialectique hégélienne est souligné à plusieurs reprises par Michael Löwy, L’Étoile du matin. Surréalisme et marxisme, Paris, Syllepse, 2000, notamment pp. 12 et 33.

[22] André Breton, Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard, 1966, pp. 76-77.

[23] André Breton, Position politique du surréalisme, Paris, Denoël, 1972, p. 129.

[24] Walter Benjamin, Journal de Moscou, trad. J.-F. Poirier, Paris, L’Arche, 1997, p. 73.

[25] Walter Benjamin, « Le surréalisme », cit., p. 114.

[26] Le rôle de Baudelaire et des surréalistes dans l’histoire de la bohème est souligné par Jerrold Seigel, Paris Bohème 1830-1930, trad. O. Guitard, Paris, Gallimard, 1991, et Margaret Cohen, Profane Illumination. Walter Benjamin and the Paris of Surrealist Revolution, Berkeley, University of California Press, 1993. J’ai abordé cette question dans « Bohème, exil et révolution », La pensée dispersée. Figures de l’exil juif, Paris, Éditions Lignes, 2019 (2004), pp. 17-46.

[27] « Pour moi, l’art est toujours vivant et vital, comme il l’était au Moyen Âge lorsqu’une nouvelle fresque était peinte à chaque fois qu’un événement social ou politique l’exigeait. » Voir Diego Rivera, « The Revolutionary Spirit in Modern Art », The Modern Quarterly, 6/3, 1932, p. 57.

[28] Boris Groys, The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond, trad. Ch. Rougle, London, Verso, 2011 (1988).

[29] L’histoire de cette peinture murale est bien reconstituée par Catha Paquette, At the Crossroads: Diego Rivera and His Patrons at MoMa, Rockefeller Center, and the Palace of Fine Arts, Austin, University of Texas Press, 2017. Cet ouvrage a été fort utile pour mon analyse du mural de Rivera dans Révolution, op. cit., pp. 211-224.

[30] Voir, dans une large litérature sur ce sujet, Wolfgang Schivelbusch, Three New Deals: Reflections on Roosevelt’s America, Mussolini’s Italy, and Hitler’s Germany, New York, Picador, 2006. Pour une mise en parallèle de l’iconographie de l’époque, voir les nombreux essais rassemblés dans le catalogue de l’exposition organisée il y a une quinzaine d’années au Deutsches Historisches Museum de Berlin, Kunst und Propaganda im Streit der Nationen 1930-1945, éd. Hans-Jörg Czech, Nikola Doll, Berlin, Sandstein Kommunikation, 2007.

[31] André Breton, Diego Rivera, Léon Trotsky, « Pour un art révolutionnaire indépendant » (1938), in L. Trotsky, Littérature et révolution, trad. P. Frank, C. Ligny, J.-J. Marie, Paris, Éditions de la Passion, 2000, pp. 283-284.

[32] Wassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, trad. B. du Crest, Paris, Folio-Gallimard, 1989. L’influence de Kandinsky et du Blaue Reiter sur Vodkine est soulignée par Tamara Machmut-Jhashi, The art of Kuzma Petrov-Vodkin (1878-1939), Bloomington, PhD Indiana University, 1995, vol. 1, pp. 78-84.

[33] Cité par Mark M. Anderson, « Siegfried Kracauer and Meyer Schapiro : A Friendship », New German Critique, no. 54, 1991, p. 27.

[34] Enzo Traverso, Révolution, op. cit., ch. 1 ; Walter Benjamin, « Über den Begriff der Geschichte. Anmerkungen », Gesammelte Schriften, Francfort, Suhrkamp, 1977, I, 3, p. 1232.

[35] Giovanna Zapperi, « Sur l’exposition Soulèvements de Georges Didi-Huberman au Jeu de Paume, Paris », May, no. 17, 2017.

[36] Georges Didi-Huberman, L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Minuit, 2002, p. 39.

[37] Horst Bredekamp, Théorie de l’acte iconique, trad. F. Joly en collaboration avec Y. Saintomer, Paris, La Découverte, 2015, p. 305.

[38] Siegfried Kracauer, Kracauer, Jacques Offenbach ou le secret du Second Empire, trad. L. Astruc, Paris, Le Promeneur, 1994 ; Id., De Caligari à Hitler. Une histoire psychologique du cinéma allemand, trad. C.B. Levenson, Paris, Klinsieck, 2019.

[39] Theodor W. Adorno, W. Benjamin, Correspondance 1928-1940, trad. Ph. Ivernel, Paris, La Fabrique, 2002, p. 210-211.

[40] Theodor W. Adorno, « Un étrange réaliste : Siegfried Kracauer », Notes sur la littérature, trad. S. Muller, Paris Flammarion, 1984, p. 263-284.

[41] Ibid., p. 272.

[42] Voir Elfriede Müller, Alexander Ruoff, Le polar français. Crime et histoire, trad. J.-F. Poirier, Paris, La fabrique, 2002.

[43] Hyden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe is a work of historiography, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1973. Voir sur ce débat Roger Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, 1998.

[44] Pierre Vidal-Naquet, « Lettre », Michel de Certeau, éd. Luce Giard, Paris, Centre Pompidou, 1987, pp. 71-72.

[45] Carlo Ginzburg, Le fil et les traces. Vrai, faux, fictif, trad. M. Rueff, Lagrasse, Verdier, 2010 (2006), p. 17.

[46] Voir Norberto Bobbio, Droite et gauche. Essai sur une distinction politique, trad. S. Gherardi, J.-L. Pouthier, Paris, Seuil, 1998 ; et le premier chapitre d’Étienne Balibar, La proposition de l’égaliberté, Paris, PUF, 2010.

[47] Walter Benjamin, « Le caractère destructeur », Œuvres, II, cit., p. 331.

[48] Siegfried Kracauer, « La photographie » (1927), L’ornement de la masse. Essais sur la modernité weimarienne, trad. S. Cornille, Paris, La Découverte, 2008 ; Siegfried Kracauer, Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle, trad. D. Blanchard, C. Orsoni, Paris, Flammarion, 2010, pp. 65-74.

[49] Enzo Traverso, La pensée dispersée. Figures de l’exil juif, op. cit. et Id., L’histoire déchirée. Essai sur Auschwitz et les intellectuels, Paris, Éditions du Cerf, 1997.

[50] Edward Said, « Traveling Theory » (1982), The Selected Works of Edward Said, 1966-2006, ed. Moustafa Bayoumi, Andrew Rubin, New York, Vintage, 2019, pp. 197-219.

[51] Siegfried Kracauer, Histoire. Des avant-dernières choses, trad. C. Orsoni, éd. N. Périvolaropoulou, Ph. Despoix, présentation de J. Revel, Paris, Stock, pp. 144-145.

[52] Theodor W. Adorno, Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée, trad. E. Kaufholz, J.-R. Ladmiral, Paris, Payot, 2016 (1951) ; Enzo Traverso, « Exil et violence. Une herméneutique de la distance », L’histoire comme champ de bataille. Interpréter les violences du xxe siècle, Paris, La Découverte.