Parte Prima

Era il 1989, anno della caduta del Muro di Berlino, quando Francis Fukuyama abbozzava su una rivista la sua teoria della fine della storia, quella che avrebbe poi esplicitato nel libro, dallo stesso titolo, che lo ha reso famoso, pubblicato nel 1992. Tre anni dopo Jeremy Rifkin pubblicava il suo “La fine del lavoro”.

Sollecitato da un vecchio compagno, ho letto alcuni pezzi di un dibattito riguardante il lavoro che ha percorso le pagine de “Il Manifesto” all’inizio dell’estate 2019. Vi ho trovato molte somiglianze con discorsi che sono circolati largamente altrove, più o meno nello stesso periodo, per esempio nelle iniziative della Fondazione Feltrinelli con il ciclo di conferenze-dibattito dal titolo Jobless Society. L’idea che il lavoro sia destinato a sparire con l’automazione o che sia già scomparso per lasciare il posto a non so quali altre cervellotiche forme di rapporti sociali mi ha riportato alla memoria le teorie di Fukuyama o, meglio, l’interpretazione volgare e banale che di quelle teorie è stata data, perché Fukuyama era molto meno stupido dei suoi fans e intendeva per fine della storia il processo di modernizzazione concluso.

Ora, se noi interpretiamo il salto tecnologico in atto (digitalizzazione, IoT, blockchain ecc.) come un processo di modernizzazione, può andar bene, anzi è persino banale, ma se pretendiamo di qualificarlo come un processo concluso o come una frontiera oltre la quale non c’è più nulla, cadiamo nel ridicolo.

Innanzitutto dobbiamo esigere da coloro che parlano di lavoro di essere espliciti su un punto: si sta parlando del lavoro come generica attività umana o di lavoro per conto di terzi in cambio di mezzi di sussistenza? Si parla di lavoro come espressione di sé, delle proprie aspirazioni, dei propri talenti, o si parla di lavoro salariato, cioé retribuito da un soggetto terzo?

Le due forme possono stare insieme ma possono anche divergere (per Marx sono strutturalmente divergenti). A mio avviso appartengono a due sfere del discorso completamente differenti e quindi ritengo che abbia senso parlare di lavoro solo quando esso presenta una problematicità, una criticità. Il libro di Rifkin, nel quale si preconizzava un aumento esponenziale della disoccupazione tecnologica, terminava facendo appello, per far fronte alla crisi, alla riduzione dell’orario di lavoro ed all’estensione del terzo settore. Non occorre dire che negli anni che ci separano dal 1995 ad oggi non si è assistito ad un fenomeno di riduzione degli orari di lavoro ma semmai ad un prolungamento generale della giornata lavorativa, causato soprattutto dall’estensione di lavori “non standard” non tutelati sindacalmente e dalla diffusione del lavoro autonomo. Per quanto concerne il terzo settore non credo che valga la pena ricordare che esso si nutre sostanzialmente di volontariato, poggia su salari generalmente bassi, su finanziamenti che sono donazioni private o erogazioni di risorse pubbliche. Cioè è un settore fuori mercato.

Quando parliamo di lavoro i nostri discorsi hanno senso se parliamo di mercato. L’automazione ed i fenomeni ad essa collegati hanno origine nel mercato, nascono con l’esigenza di ridurre il costo del lavoro, si spiegano con l’accumulazione capitalistica più che con l’innovazione tecnica e la fantasia degli ingegneri infornatici. E’ inutile che Rifkin continui a parlarci di disoccupazione creata da logiche di mercato e poi pretenda di convincerci che la via d’uscita è fuori dal mercato. Non è un caso che oltre alla riduzione dell’orario di lavoro e di terzo settore egli parli di reddito di cittadinanza, anche se non lo chiama proprio così. Quindi in sostanza evita di parlare delle contraddizioni insite nel rapporto di lavoro salariato oppure, quando ne parla, vedi riduzione del tempo di lavoro, viene smentito dalla realtà. E’ quindi davvero scoraggiante che venticinque anni dopo la comparsa delle teorie di questi signori ci sia qualcuno che ancora si attarda a ripetere le stesse cose, malamente. Jobless Society? Andate a raccontarlo a un rider, a un cameriere di Riccione, a un autonomo, a una donna delle pulizie, a un medico del pronto soccorso, a un marinaio su una portacontainer, a un pilota di Ryanair…

Riprendiamo dunque il discorso dal lavoro come attività conto terzi, dal lavoro salariato, dal lavoro come merce scambiata su un mercato, se sia alienato o meno ora non c’interessa. Non si può parlare di “lavoro” senza parlare di “condizione lavorativa”, cioè di parametri spazio-temporali in cui un’attività lavorativa si esercita. Parliamo delle contraddizioni della condizione lavorativa, parliamo di cose concrete, dei fenomeni che stanno sotto i nostri occhi, come l’applicazione dell’intelligenza artificiale ai processi produttivi e distributivi, alle abitudini di consumo, alla comunicazione e all’informazione. Non è forse questa che produce la disoccupazione tecnologica? E’ il lavoro per conto di terzi a contenere in sé il maggior numero di contraddizioni. Dunque questa è la forma di lavoro che c’interessa, perché vogliamo affrontare le sue contraddizioni reali, materiali, storiche, oggettive, quelle che viviamo sulla nostra pelle. Non c’interessa parlare di lavoro come oggetto di speculazione, lasciamo volentieri questo esercizio ai perdigiorno perché il lavoro per conto di terzi è intrattabile con l’astrazione, sfugge alle pretese del filosofo e sopporta male anche le ingerenze del sociologo, l’unica condizione nella quale rivela la sua natura è la condizione del conflitto.

Non è possibile parlare di lavoro conto terzi senza evocare il conflitto e il negoziato. Non è possibile parlare di lavoro conto terzi senza riconoscere che esso è il fondamento delle diseguaglianze. Le diseguaglianze si possono lenire coi pannicelli caldi della carità cristiana o del volontariato laico ma si possono superare solo con il conflitto. Perché la storia insegna che solo dopo un conflitto la macchina statale si mette in moto per escogitare forme di riduzione delle diseguaglianze. Dopo un conflitto può iniziare un negoziato e se il tentativo di negoziato si blocca perché trova delle resistenze, solo il conflitto può superarle.

Osservata da questo punto di vista, difficilmente la modernizzazione (di cui la rivoluzione digitale è parte) può conciliarsi con la fine del lavoro. Finché esisterà un solo uomo sulla terra la cui esistenza dipende da una retribuzione ottenuta in cambio di una sua energia vitale prestata a terzi, il termine “lavoro” avrà la sua piena valenza.

Il feticcio dell’art. 18

Non meno imbelle delle sue pensate pseudofilosofiche è stata la pratica di quella sinistra che pretende di essere alternativa al capitalismo. Un esempio per tutti, il modo in cui ha affrontato il discorso sull’art. 18 o, per meglio dire, l’abrogazione dell’art. 18 da parte del Jobs Act. Ne ha fatto una bandiera, della difesa dell’art. 18, una specie di linea Maginot lungo la quale ha schierato le sue truppe. Senza accorgersi che l’art. 18 era un puro feticcio. Dal 1980 in poi, da quel tragico ottobre segnato dalla sconfitta alla Fiat, al 2015 quanti sono stati i lavoratori licenziati? Centinaia di migliaia. L’art. 18 quindi può aver arginato la voglia di rivincita di una classe padronale, ha certamente arginato lo smantellamento di certe industrie, ma non ha affatto impedito che il capitale effettuasse senza ostacoli tutte le ristrutturazioni che ha ritenuto necessario fare. Se fosse stato vero che l’art. 18 era una baluardo contro i licenziamenti, nel momento in cui è stato abolito avrebbe dovuto verificarsi una catastrofe occupazionale in Italia. Invece non è successo niente di simile. Noi ci siamo illusi di vivere in un sistema garantista, questo ha contribuito tra l’altro ad abbassare la guardia. ”C’è la Costituzione” dicevamo. Invece anche quella, anche il suo art. 1, venivano giorno dopo giorno messi fuori corso. Non avevamo capito negli Anni 90 che vivevamo in un’altra “costituzione materiale”. Ingenui, certo. Ma chi non l’ha capito ancora nel 2016, nel 2019, non può essere classificato come ingenuo, è un imbecille e basta. E gli imbecilli, com’è noto, fanno più danni degli avversari. Vigente l’art.18 siamo riusciti in Italia ad avere i salari più bassi d’Europa, le forme di flessibilizzazione del lavoro più estreme, com’è possibile se il nostro sistema fosse stato veramente garantista? L’art. 18 dunque era un feticcio e purtroppo lo è anche la Costituzione. Non si tratta di difenderli, si tratta di ricominciare daccapo, consapevoli che le condizioni in cui si trovano oggi le nuove generazioni nel nostro Paese per quanto riguarda quel rapporto sociale fondamentale che è il rapporto di lavoro sono le più fragili se messe a confronto con quelle di altri paesi. L’esodo di massa del lavoro intellettuale ne è una dimostrazione evidente.

I limiti della regolazione

In questa situazione di squilibrio di potere tra prestatori d’opera e datori di lavoro è comprensibile che molte aspettative vengano riposte nella regolazione o nelle politiche attive del lavoro. Quando le tutele vengono affidate a una regolazione sappiamo bene che il rispetto delle medesime viene affidato a un corpo di funzionari (i magistrati) ed alla loro discrezionalità nell’interpretare le norme della regolazione. Il prestatore d’opera resta un soggetto passivo, la sua condizione dipende da terzi. Quando entrano in gioco le politiche attive del lavoro nel migliore dei casi esse facilitano l’occupabilità dei soggetti e rimediano in parte al grave squilibrio tra qualità della domanda e qualità dell’offerta di lavoro (il cosiddetto mismatch). Indirettamente agiscono come elemento collaterale delle tutele ma possono essere anche – se mal congegnate – un fattore di ulteriore debolezza del prestatore d’opera o di alcuni segmenti del mercato del lavoro rispetto ad altri che ne possono risultare avvantaggiati. Restiamo sempre in ambiti nei quali il soggetto titolare del rapporto di lavoro resta un soggetto passivo.

Gli interventi di regolazione che si sono succeduti dal 1997 in poi, anno del cosiddetto “pacchetto Treu”, si sono concentrati principalmente sulla durata del contratto di lavoro ed hanno sedimentato la convinzione che il problema centrale sia quello della precarizzazione o della flessibilizzazione, dando luogo a una tendenza della regolazione ad escogitare sempre nuove forme di flessibilità e, solo di recente, a tentare di condizionare le punte estreme della precarizzazione con provvedimenti che vorrebbero riportare l’ago della bilancia a favore del prestatore d’opera, limitando la discrezionalità del datore di lavoro. In questo senso si sono indirizzate le iniziative legislative del governo Renzi con il “contratto a tutele crescenti” e quelle del primo governo Conte con il decreto “Dignità”. I dati emersi nel corso del convegno che Assolavoro, l’Associazione delle agenzie di lavoro interinale, ha tenuto al CNEL il 28 marzo 2019, hanno mostrato come ambedue queste misure di regolazione siano fallite (https://www.youtube.com/watch?v=B2qNJ1hqlis&list=PLrqFbO4n-NYXGap2sebkkaEz-zjabFu9M). I contratti a tutele crescenti sono in forte calo, gli stessi rapporti di lavoro interinali sono in forte calo, aumentano soltanto le forme con un livello minimo o inesistente di tutele. Sembra cioè che, una volta avviato un processo di flessibilizzazione della forza lavoro con misure legislative questo non possa essere più arrestato da contromisure. Una china irreversibile. Anche se si dovessero mettere in cantiere delle politiche attive del lavoro ragionevoli, rendendo efficienti i centri per l’impiego, si potrebbe forse migliorare il famoso mismatch ma scarse, a mio avviso, sarebbero le possibilità di rendere il rapporto di lavoro un rapporto negoziabile. Perché oggi questo rapporto è a discrezione totale del datore di lavoro.

“Se protesto non lavoro più”

Vorrei chiedere a tutti quei giovani impegnati in attività che richiedono formazione intellettuale e tecnica, i quali spesso lavorano in maniera intermittente ma non necessariamente, quindi quei giovani che riescono a sbarcare il lunario e a pieno titolo possono dirsi “occupati” anche se non hanno dei contratti a tempo indeterminato ma sono vincolati a contratti di collaborazione, contratti a termine, lavorano con partita Iva ma comunque lavorano – ecco a questi giovani vorrei chiedere: “E’ vero che se protestate o mettete in discussione alcune condizioni di lavoro rischiate di non lavorare più?” Sono certo che la stragrande maggioranza mi risponderebbe di sì. Ma ho il sospetto che anche molti di coloro che godono invece di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, posti di fronte alla medesima domanda, risponderebbero che la loro posizione all’interno del luogo di lavoro diventerebbe più critica se osassero protestare. Salvo che la protesta o la rivendicazione venisse avanzata non dal singolo individualmente ma da un gruppo consistente di dipendenti.

Questo dunque è il punto chiave della condizione lavorativa oggi in Italia per le nuove generazioni. Questa è la condizione insopportabile, destinata a peggiorare sempre più. Non è quella dell’occupabilità, non è una condizione modificabile con politiche attive del lavoro ed è rimediabile con la regolazione solo in astratto, teoricamente, nei fatti anche la regolazione non può farci niente. Perché?

Perché la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro rende strutturalmente isolati i lavoratori, si sentono soli, percepiscono nettamente che la loro è una condizione identica a quella degli altri colleghi ma la percezione di questo “destino collettivo” non dà minimamente la sensazione di appartenere a un collettivo, continuano a sentirsi soli e trovano momenti di solidarietà e condivisione soltanto quando si lamentano della loro condizione. Non scatta mai quel senso di solidarietà di gruppo che consente di agire con minore senso del rischio.

Prima di condannare moralisticamente questi comportamenti come fanno tanti vecchi compagni che ricordano davanti a una bottiglia di vino i loro scioperi, i loro sit in e le loro occupazioni di edifici pubblici, cerchiamo di entrare meglio in questi meccanismi.

Una galassia di mercati del lavoro ristretti

Non è certo una novità affermare che il sistema postfordista ha fatto “esplodere” il lavoro in una miriade di tanti “lavori”. Ciascuno di essi si muove in un ambito suo proprio, in un mercato (o mercatino) indipendente all’interno del quale vigono delle regole non scritte ma non per questo meno stringenti. All’interno di ciascun “mercatino” valgono determinati prezzi, determinate tariffe, funzionano determinati circuiti di reclutamento, regnano consuetudini che il novellino deve apprendere in fretta se vuole cavarsela. Tutto si regge su un sistema di regole non scritte dove i rapporti di lavoro sono mediati da rapporti personali, individuali. I contratti di lavoro sono spesso sostituiti da un semplice mail (“Le confermo che la Sua collaborazione avrà inizio ecc.”), dove il committente ha cura di scrivere il meno possibile, sia in termini di situazione lavorativa (luogo, orario), sia in termini di retribuzione. E’ un “giro” ristretto, quindi un sistema nel quale se una persona viene sanzionata per un suo comportamento anomalo, soprattutto per un suo gesto di rifiuto di certe condizioni di lavoro o per un gesto di protesta, buttarlo fuori dal “giro” con un semplice passaparola può essere uno scherzo da ragazzi. Sono regole e comportamenti che dovremmo definire similmafiosi. La regolamentazione, per esempio il ricorso alla magistratura, non offre un supporto credibile, anche perché raramente il lavoratore accumula crediti importanti presso il committente. Si tratta di genere di cifre per le quali non vale la pena rischiare la causa di lavoro.

Bisogna far saltare questo sistema, non ci sono alternative. Ci vuole coraggio, ci vuole qualcuno che compia un gesto individuale ma solo se ha la certezza che dietro ha un minimo di struttura in grado di comunicare il suo gesto e di farlo diventare virale. Nel fordismo era all’ordine del giorno sia la ribellione, anche individuale, che il licenziamento seguito dall’ostracismo. Ma il mercato del lavoro era un “mercatone”, un posto lo trovavi sempre, il passaparola del padrone aveva un raggio d’azione limitato. I “mercatini” di oggi sono dei ghetti. Quando si è tentato di rimediare istituendo delle piattaforme pubbliche, dove domanda e offerta di lavoro s’incontravano per via telematica, ci si è accorti rapidamente di aver creato strumenti che peggioravano, non miglioravano la situazione, perché diventavano rapidamente delle aste al ribasso.

La svalutazione delle competenze e dell’esperienza

Nei primi anni del postfordismo, quando ci fu una ventata d’entusiasmo per il lavoro autonomo ad alto contenuto professionale, era convinzione diffusa che la competenza e soprattutto l’esperienza erano risorse di capitale umano in grado di conferire potere contrattuale al soggetto. Anche oggi il buonsenso ci dice che è tutto interesse sia dell’azienda privata che dell’amministrazione pubblica disporre di risorse umane con competenza ed esperienza. Esse sono un valore, un capitale. Invece dobbiamo constatare con amarezza e disgusto che per la maggioranza dei committenti e dei datori di lavoro le risorse umane sono semplicemente e unicamente un fattore di costo. Intercambiabili con qualunque altro soggetto, dotato o meno di competenza e di esperienza.

A questo punto potremmo riprendere in mano la tesi della fine del lavoro e dire ai suoi sostenitori e filosofi che se di fine del lavoro possiamo parlare, abbiamo diritto a parlarne solo come fine (o declino) del valore del lavoro, il che fa una bella differenza. Ma con la fine del valore del lavoro non finisce il soggetto che lavora per conto di terzi, continua ad esistere come una persona viva e vegeta, l’insieme di queste persone forma una classe sociale a vari strati e le classi sociali formano una società. E dentro questa società c’è, si allarga sempre più e diventa dominante un imperativo: occorre liberarsi dalla svalutazione del lavoro, occorre restituire al lavoro il suo valore e il suo potere negoziale, pena la sopravvivenza stessa della società ed il suo regredire a stadi primitivi di civilizzazione.

Quello che noi vediamo avverarsi con il capitalismo finanziario e le diseguaglianze sempre crescenti che crea, è una “modernizzazione regressiva”, cioè un moto in direzione opposta a quella immaginata da Fukuyama.

Un Paese di cuochi ed affittacamere

La forma che questa “modernizzazione regressiva” assume in un paese come l’Italia è largamente condizionata dalle scelte di specializzazione produttiva effettuate dalla classe dirigente. Da circa 50 anni l’Italia ha iniziato questo cammino a ritroso, i primi segnali importanti si sono avuti con la rinuncia all’elettronica (vicenda Olivetti), poi con la rinuncia alla chimica fine (vicenda Montedison), poi con la rinuncia all’impresa pubblica, poi con la fuga dalla grande impresa e la fanatica esaltazione della piccola-media impresa, poi con la scelta di un made in Italy a bassa complessità tecnologica, poi con la crisi della Fiat e la scomparsa di fatto dell’industria dell’auto e di parte del suo indotto, poi con le delocalizzazioni selvagge, poi con la formazione di monopoli privati nella gestione delle infrastrutture e delle facilities, poi con la cessione ad imprese o investitori istituzionali stranieri di ogni sorta di attività (dal biomedicale alle acque minerali, dal lusso alla logistica) fino a ridurre quella che, con tronfia presunzione si autonomina ancora “la seconda potenza manifatturiera d’Europa”, a un paese di cuochi ed affittacamere, plasticamente rappresentato in questa tabella tratta dal “Rapporto su Mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2017-2018” del CNEL (pubblicato il 6 dicembre 2018).

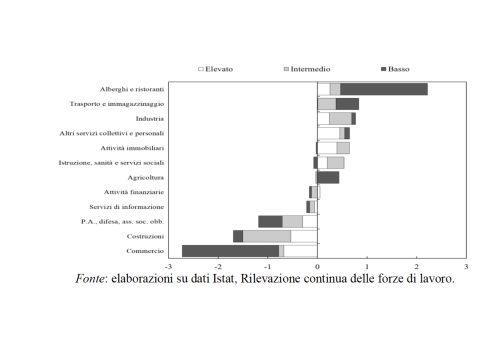

Tendenze dell’occupazione per settore e livello di qualificazione 2017/2013 (variazioni in punti percentuali)

Dove cresce l’occupazione in Italia? Nel settore turismo e ristorazione, caratterizzato da forza lavoro stagionale a bassa qualificazione. Nella logistica, caratterizzata da qualificazione ancora più bassa. Ma l’industria stessa, che occupa il terzo posto nel trend positivo, non brilla per incidenza della componente ad alta qualificazione. Meglio fanno le attività immobiliari. Allora, in queste condizioni, come possiamo pretendere che si sviluppi una cultura che riconosce il valore della professionalità e dell’esperienza? In queste condizioni riesce difficile anche immaginare che il lavoro venga sostituito da robot. Quelli che parlano di jobless society prima di scrivere le loro pensate non potrebbero gettare uno sguardo fuori dalla finestra? (scopriamo tra l’altro da questa tabella che non siamo nemmeno più un paese di bottegai, dato che i negozi al dettaglio vengono falciati a migliaia dall’e-commerce).

Industria 4.0. come punto più basso?

Dopo 50 anni che il Paese percorre una via di “modernizzazione regressiva” com’è pensabile che esso trovi lo spazio, l’energia, le infrastrutture, per compiere il salto verso la digitalizzazione? C’è davvero il rischio che questa fase rappresenti il definitivo distacco del sistema-Italia dai paesi cosiddetti avanzati. Il modo in cui Confindustria e governi hanno affrontato finora questo passaggio sembra dimostrarlo chiaramente. Propongono di discutere questo passaggio sulla base del documento programmatico, intitolato appunto Industrie 4.0., che il governo tedesco ha elaborato e reso pubblico nel lontano 2013. Su questa base sono stati presi dei provvedimenti da parte del governo Gentiloni che sono passati sotto vari nomi (Legge Calenda, Nuova Sabatini ecc.), provvedimenti con i quali lo Stato ha messo a disposizione delle imprese sostanziali incentivi per l’acquisto di macchinari e apparecchiature digitali. E’ l’unica misura dei governi di centro-sinistra che è stata in parte ripresa dal “governo del cambiamento”.

Né a Confindustria né ai vari governi però è venuto in mente di dare un’occhiata ai due documenti ben più importanti del governo tedesco, quelli del 2015, intitolati Arbeiten 4.0. (Lavori 4.0.), che ponevano una serie d’interrogativi sulle conseguenze della digitalizzazione a livello di occupazione e proponevano una serie di soluzioni al grosso, drammatico problema della trasformazione delle mansioni e delle competenze nell’industria a seguito dell’introduzione delle nuove tecnologie (guarda caso anche i nostri prodi sostenitori della fine del lavoro sembrano ignorare l’esistenza di questi documenti). Rimandiamo alla lettura della sintesi del primo di questi testi che ha voluto farne il “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali” sul n. 2 del 2018 (Arbeiten 4.0. Il libro bianco del Ministero del Lavoro e degli affari sociali tedesco, a cura di Luca Nogler, p. 515 sgg.) per rendersi conto dell’approccio seguito. Mi limito a segnalare che in questo documento tutto l’accento della parte propositiva è posto sul tema del rafforzamento delle tutele, in quanto si teme che le tecnologie digitali possano incentivare ulteriormente la precarizzazione del lavoro. Ma per Confindustria e dintorni sembra che questi documenti non siano mai esistiti.

Attenzione però: questo è un discorso rivolto prevalentemente alla forza lavoro con le maggiori garanzie contrattuali. Riguarda solo una parte del nostro uditorio ideale. Ipotizziamo tuttavia che un giorno del mese prossimo Confindustria o i sindacati CGIL CISL e UIL si sveglino, traducano velocemente i documenti tedeschi sui lavori 4.0. e decidano di avviare una verifica presso le imprese sulle possibili conseguenze dell’introduzione di certe tecnologie su una serie di mansioni e di professionalità, scelte come rappresentative. Incontrerebbero serie difficoltà. Perché? Perché nei principali contratti nazionali di lavoro (metalmeccanico, logistica, per citarne due) i profili professionali, le cosiddette “declaratorie”, non vengono aggiornati da 30/40 anni. Che vuol dire questo? Che nelle aziende i salari e gli stipendi non sono commisurati alla professionalità. I criteri di carriera sono improntati a valutazioni che guardano più al modo in cui il dipendente si rapporta alle gerarchie che all’esperienza. In altre parole: che non esistono criteri di valutazione basati sul vero valore del lavoro: la competenza tecnica, la professionalità e l’esperienza accumulata negli anni. Se si dovessero riformulare le declaratorie, aggiornandole, probabilmente sarebbe necessario rivedere l’intera struttura salariale – prospettiva che terrorizza Confindustria. Da qui si capisce come il sistema-Italia proceda alla cieca verso la frontiera dell’Industria 4.0., perché di fatto non trae le conseguenze che questo salto tecnologico arreca al sistema dell’occupazione, non vuole analizzarle in dettaglio, in concreto. Blatera quindi di “fine del lavoro” senza avere cognizione di causa ed usa la prospettiva della disoccupazione tecnologica come puro deterrente nei confronti dei lavoratori, come implicito ricatto: “attenzione, se vi mettete in conflitto sul luogo di lavoro, rischiate di accelerare la vostra fine che, comunque, sarà inevitabile”. Questa è pura e semplice, profonda, disonestà intellettuale che poggia su un substrato di voluta ignoranza, di voluta superficialità, di voluta sciatteria. E molte brave persone che pretendono di gravitare ancora nell’ambito “di sinistra” ci cascano.

Il conflitto come esigenza vitale

Da quanto detto mi pare che risulti smentito il luogo comune secondo il quale la scarsa considerazione dei fattori di professionalità e di esperienza sarebbe da attribuire all’instabilità dei rapporti di lavoro o sarebbe uno svantaggio che colpisce solo coloro che partono già svantaggiati perché lavorano nella grande zona grigia del lavoro intermittente, a chiamata, con contratti a breve termine o con contratti puramente verbali. No, la scarsa considerazione dei fattori di professionalità e di esperienza colpisce anche la forza lavoro delle aziende più strutturate. E’ una tabe dell’Italia (le molte eccezioni confermano la regola) ed è una delle ragioni della fuga all’estero dei nostri talenti.

Ma la conclusione alla quale più mi preme arrivare è un’altra: non è vero che l’emergenza lavoro in Italia si concentri nei Neet o nei disoccupati o nello squilibrio tra qualità della domanda e qualità dell’offerta, cioè nella fase antecedente l’instaurazione di un qualunque rapporto di lavoro, cioè la fase alla quale s’indirizzano le politiche attive del lavoro, ma è nel rapporto di lavoro, una volta che il soggetto è entrato nel novero degli occupati, che si manifesta la vera inciviltà del nostro sistema. Da qui la grave questione del salario, sempre messa in secondo piano rispetto a quella della durata e della forma del contratto.

Una delle poche scelte sensate da fare oggi in Italia riguarda l’introduzione di un salario minimo legale. Ma sarebbe anche questa una misura molto parziale, non servirebbe a impedire che chi protesta e desidera negoziare alla pari le proprie condizioni di lavoro venga messo al bando nel suo “mercatino”. Né servirebbe a restituire valore all’esperienza e alla professionalità. Se però si deve introdurre un salario minimo legale, sarà opportuno farlo in fretta perché la situazione in certi mercati del lavoro, per esempio tra le cooperative dei servizi, sta a tal punto degradando e scivolando verso forme di retribuzione così basse che l’introduzione del salario minimo legale rischia di diventare uno choc al quale migliaia di imprese non riusciranno a resistere e saranno costrette a chiudere. Ho sotto gli occhi il caso di un’impresa multinazionale della logistica – non una cooperativa marginale, quindi, un leader di mercato! – la cui filiale italiana è stata commissariata dalla magistratura perché impiegava largamente mano d’opera a buon mercato procurata dalle cosiddette “cooperative spurie”. Bene, ha minacciato di chiudere sostenendo che un aumento dei costi di mano d’opera (non si trattava tanto di minimi salariali quanto di contributi previdenziali) l’avrebbe messa fuori mercato. Quando si scende tanto in basso, è quasi impossibile risalire la china!

Più efficiente è la pratica del mutualismo, là dove il soggetto non è più passivo, là dove ritrova la solidarietà, là dove si può rifugiare per rendere tollerabile la sua esistenza. Se non cambia le cose offre comunque il supporto migliore a chi vuol provare a cambiare le cose. E un discorso molto complesso che qui non è il caso di affrontare e ci può distogliere dall’obbiettivo, quello di mettere a fuoco la problematica del conflitto. L’unica prospettiva necessaria è il conflitto. Da qui i nostri discorsi debbono partire. Ma che fatica doversi sbarazzare di idiozie, luoghi comuni, elucubrazioni accademiche, discussioni inutili, falsi obbiettivi….prima di raggiungere finalmente il punto di partenza!