Etnografia della globalizzazione

Rinomato casalingo, il pittore Johannes Vermeer è noto per un’opera i cui pezzi più notevoli sono scene di interni che raccontano la vita quotidiana della borghesia olandese del XVII secolo. Vediamo donne leggere e scrivere lettere, suonare il liuto, la chitarra, il flauto, il virginale, ridere delle frasi galanti. Tante testimonianze delle attività ordinarie che scandivano le esistenze borghesi durante il Secolo d’oro olandese.

Guardando un po’ più da vicino, lo spazio apparentemente chiuso delle camere da letto e dei soggiorni che contengono queste scene brilla e si apre al mondo. Un dettaglio – un pezzo di porcellana, un tappeto, un cappello – tradisce il dietro le quinte e rivela le vaste reti commerciali di una globalizzazione emergente, fatta di spedizioni a lunga distanza, massacri, incomprensioni, trattative e commerci di ogni genere.

È questo sorprendente incontro tra lo spazio domestico dipinto da Vermeer e la globalizzazione così come ebbe luogo nel XVII secolo che Timothy Brook racconta nella sua opera Vermeer’s Hat . Partendo dal cappello di feltro che copre la testa dell’ufficiale olandese nel dipinto L’ufficiale e la ragazza che ride , Brook spiega i meccanismi dei movimenti globali ripercorrendo l’impresa coloniale francese in Canada, la guerra condotta da Samuel de Champlain contro i Mohawk e controllo del commercio delle pellicce di castoro necessarie alla produzione del feltro con cui venivano realizzati questi cappelli tanto ambiti in Europa. Un dettaglio della tela – il cappello di feltro – diventa il punto fisso di una rete mobile, fatta di alleanze indiane, trattative transatlantiche, corse dei boschi, cacce al castoro, rilievi cartografici incerti, transazioni incomplete, di esplorazioni incompiute, epidemie e carestie.

C’è, nel modo in cui Brook rappresenta le reticoli che si scontrano nel cuore della globalizzazione del XVII secolo, una prospettiva che rimane rilevante per illuminare le dinamiche della nostra globalizzazione. Il che a prima vista può sembrare controintuitivo, perché la globalizzazione contemporanea è stata intesa principalmente come un sistema organizzato, che ha da tempo superato le peregrinazioni dei suoi inizi e che si caratterizza, materialmente e idealmente, per la sua fluidità.

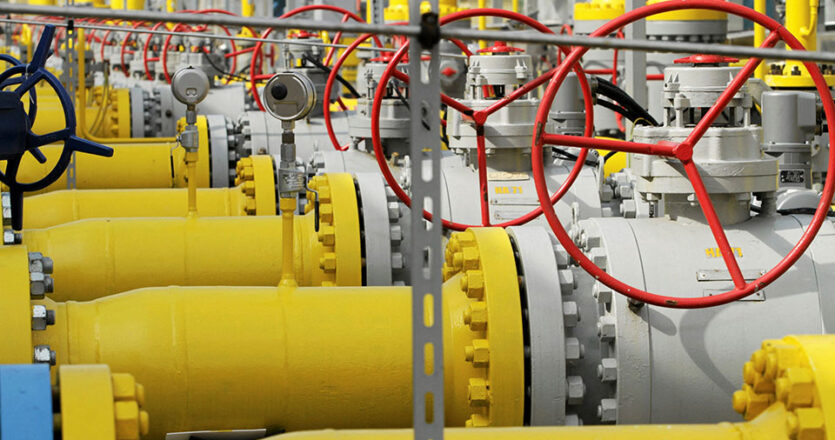

Consideriamo due eventi recenti per apprezzare questa idea. Quando la nave portacontainer Ever Given ha bloccato il Canale di Suez per alcuni giorni nel marzo 2021, ciò che abbiamo visto è stata l’interruzione temporanea del movimento permanente delle navi che attraversano il mondo e che fanno funzionare quotidianamente le catene di approvvigionamento globali. Ciò che risulta evidente quando la Russia dichiarerà guerra all’Ucraina nel 2022 e i gasdotti che collegano la Russia all’Europa smetteranno di trasportare gas naturale è la riorganizzazione quasi istantanea del sistema energetico e l’importazione di gas naturale liquefatto dai quattro angoli del globo per sostenere i consumi europei.

Questi due esempi supportano la già vecchia tesi di un “mondo liscio” difesa da Michael Hardt e Antonio Negri nel loro lavoro Empire, dove la globalizzazione è descritta come un vettore di omogeneizzazione del globo, infrangendo i confini degli stati-nazione e consentendo i flussi del capitalismo di circolare senza ostacoli sulla superficie del pianeta.

È un argomento simile – fatto un ulteriore passo avanti – quello che Timothy Mitchell sviluppa nel suo libro Carbon Democracy quando spiega che la globalizzazione è stata accelerata dalla transizione dal carbone al petrolio, a causa della fluidità fisica del petrolio. A differenza del carbone, che è pesante e richiede molte persone per essere estratto e trasportato, il petrolio è leggero, energeticamente concentrato, ma soprattutto liquido, il che rende il suo trasporto tramite navi o oleodotti flessibile, adattabile, utilizzabile con meno manodopera e quindi in grado di aggirare i blocchi che probabilmente si troverà a dover affrontare, rendendo irresistibile l’espansione globale dei suoi flussi [1] .

Le compagnie petrolifere e del gas devono continuamente stabilire l’ubicazione territoriale delle loro infrastrutture per rendere il loro petrolio trasportabile ai quattro angoli del mondo.

In quest’ottica, ciò che circola prevale su ciò che fatica a muoversi, lo Stato diventa l’artefatto di un’epoca passata, lasciando il posto ad imprese globali nello sviluppo dello spazio terrestre. Operanti in tutti i continenti, queste aziende sono caratterizzate dalla loro estrema mobilità e dalla capacità di stabilirsi praticamente ovunque. Sono loro che, attraverso le loro scelte di localizzazione, determinano la ricchezza o la povertà dei territori. Sono loro che definiscono la circolazione dei flussi di beni, materiali, capitali e persone nel mondo. E sono anche coloro che, perseguendo una logica di estrazione, sfruttamento e ottimizzazione, si deterritorializzano continuamente, alla ricerca di nuovi giacimenti, nuove risorse, nuove economie.

L’alba incerta, incerta e brutale della globalizzazione descritta da Brook sarebbe stata seguita, nel XX secolo, da una globalizzazione fluida, coordinata da una miriade di imprese globali che orchestrano la circolazione sempre più rapida dei flussi.

Questa rappresentazione macroscopica è stata messa in discussione dalle ricerche etnografiche che hanno evidenziato come la fluidità dei movimenti globali sia in realtà solo apparente. In altre parole, i tortuosi metodi di espansione della globalizzazione descritti da Brook non sono da classificare come storia passata. Al contrario, guardare la globalizzazione attraverso il prisma di alleanze improvvisate e conflitti territoriali, dove i grandi disegni si trasformano in una cascata di incertezze, ci permette di apprezzare il tessuto di cui sono fatte le connessioni globali e di comprenderne le dinamiche in modo diverso.

https://www.asterios.it/catalogo/globalizzazione

https://www.asterios.it/catalogo/globalizzazione

Tra questi lavori, due antropologi, Hannah Appel e Anna Tsing, hanno consolidato l’ipotesi secondo cui la fluidità è solo un’impressione che il lavoro investigativo disfa facilmente per scoprire, sotto la liscia patina dei flussi, i molteplici attriti che modellano la dinamica di espansione dei flussi. Presi sotto il prisma dei loro attriti, i movimenti globali rivelano molteplici forme di attaccamenti e intrecci territoriali, agli antipodi di una rappresentazione fuori terra di un capitalismo deterritorializzato e ubiquo che scivolerebbe senza vincoli sulla superficie del pianeta.

Nella sua indagine sulla vita quotidiana a bordo di una piattaforma petrolifera offshore in Guinea Equatoriale, Appel contrappone la “visione dall’elicottero” – da cui il petrolio sembra fluire fluidamente dal sottosuolo fino al consumatore finale –, con la vista dal campo, che rivela che la fluidità non è una proprietà intrinseca di questo sistema, ma il risultato di un lavoro intenso e continuo di adeguamenti tecnici, accordi giuridici e trattative politico-economiche, senza il quale la piattaforma non può funzionare [2] . Mettendo in luce gli attriti che sono alla base dell’apparente fluidità del petrolio, Appel spiega il fatto che le compagnie petrolifere e del gas devono continuamente produrre l’insediamento territoriale delle loro infrastrutture per rendere il loro petrolio trasportabile ai quattro angoli del mondo. Questa transizione da una visione trascurata a una visione ancorata rivela i legami territoriali – aree di attrito sempre in fase di negoziazione, discussione, contestazione – che sostengono la circolazione dei flussi globali.

E come spiega Tsing nella sua indagine sull’industria forestale in Indonesia, è proprio in questo luogo, dove emergono aree di attrito, dove prendono forma incontri eterogenei, che possiamo cogliere le connessioni globali che si stanno formando. In questa luce, le circolazioni fluide lasciano il posto alla “materialità appiccicosa degli incontri pratici” [3] . La globalizzazione cessa di essere un contesto astratto e globale, una condizione all’interno della quale le cose accadono, per diventare un mosaico di progetti locali le cui modalità, incertezze e violenza possono essere descritte attraverso un lavoro di indagine etnografica.

In pratica, focalizzarsi sugli attriti generati dalle connessioni globali rivela, in un dato luogo, il problematico intreccio tra le strategie di ancoraggio territoriale delle multinazionali e le modalità di cooperazione o resistenza messe in atto dagli attori di un territorio. Lo studio di questi intrecci frizionali è particolarmente rilevante per rivelare i problemi sollevati dai movimenti delle multinazionali dell’energia in una situazione di crisi climatica.

Queste sono le domande al centro di Sortir du monde fossile. Il lavoro rileva le contraddizioni territoriali in cui sono oggi immerse le aziende del settore energetico e delinea le estreme tensioni che le loro scelte di posizionamento rischiano di provocare in futuro.

Per la maggior parte, queste aziende fanno affidamento su reti globali di sbocchi di combustibili fossili: piattaforme petrolifere, terminali GNL, centrali a carbone, ecc. – che sono oggetto di crescenti contenziosi. Di fronte a queste proteste, le multinazionali dell’energia hanno formulato la scelta che devono fare sotto forma di un’alternativa: “mantenere o abbandonare”, mantenere o abbandonare la rete delle loro partecipazioni di combustibili fossili.

Mantenerlo significa giocare per la fine del ciclo dei combustibili fossili, significa accelerare il peggioramento del riscaldamento globale, significa preservare una rete di enclavi territoriali la cui estensione nel tempo sarà sempre più frizionale, sempre più conflittuale.

Smettere pone due problemi. Il primo riguarda ciò che copre esattamente il verbo lasciare. In questo ambito è esemplare il caso della società danese Ørsted: l’ex compagnia petrolifera e del gas ha venduto tutte le sue piattaforme petrolifere nel Mare del Nord per costruire e acquistare parchi eolici. In una logica capitalista, lasciare le proprie partecipazioni in combustibili fossili per un’azienda non significa cessare la propria attività, ma trasferire la propria proprietà ad altri attori che continuano a sfruttarla. Alla fine di questo processo, l’ultimo acquirente si ritrova con beni invendibili, fallisce e lascia dietro di sé infrastrutture inquinanti divenute ingestibili.

Il secondo problema riguarda le difficoltà incontrate da queste aziende nel ridefinire il proprio radicamento territoriale una volta eliminate le catture fossili. Per capire qual è la posta in gioco, dobbiamo immaginare una compagnia petrolifera e del gas che ha venduto tutti i suoi asset fossili: è a capo di un patrimonio colossale, ma non ha più sede da nessuna parte, non si appoggia più al Niente. L’indagine condotta in Sortir du monde fossile mostra che il processo di riterritorializzazione – consistente nel trovare nuove posizioni per sviluppare progetti infrastrutturali per la produzione di energie rinnovabili – è altamente incerto e soggetto a numerosi imprevisti.

Una volta stabiliti i termini del “keep or quit”, comprendiamo che, negli anni a venire, le scelte di territorializzazione delle multinazionali dell’energia saranno all’origine di movimenti complessi, forse limitati, e certamente brutali, in tutto il mondo. Naturalmente, una loro eventuale immobilità, che si tradurrebbe in una tensione sulle loro catture fossili, sarebbe catastrofica. Ma nel caso in cui tutte queste società decidessero di cessare lo sfruttamento degli idrocarburi, lascerebbero in eredità una massa di infrastrutture tossiche che porrebbero notevoli problemi di gestione.

Come possiamo far muovere queste aziende trovando al contempo una risposta organizzativa in grado di affrontare l’eredità tossica che si lasceranno alle spalle? Come provocare il loro movimento di riterritorializzazione verso infrastrutture di produzione di energia rinnovabile senza allo stesso tempo provocare nuove forme di inquinamento e predazione delle risorse naturali?

Queste domande sono tanto più importanti perché queste aziende – BP, Shell, Exxon, Chevron, Cheniere, Mobil, Ørsted, Equinor, per citarne solo alcune – non scompariranno dall’oggi al domani. Giocheranno un ruolo cruciale nella definizione del futuro panorama energetico. Cercare di capire come si muovono queste aziende, e da qui capire come farle muovere causando il minor danno possibile, è un compito necessario per non dover subire movimenti globali vincolati che rischierebbero di essere origine di violenza incontrollabile e inquinamento.

L’etnografia da sola non è uno strumento sufficiente per realizzare un simile compito. Sarebbe folle credere che un etnografo, o un gruppo di etnografi, possa spiegare ad una multinazionale come agire. Detto questo, il potere descrittivo dell’etnografia è una risorsa grazie alla quale è possibile rendere visibili, rendere pubbliche alcune modalità di funzionamento delle multinazionali dell’energia, e quindi consentire l’emergere di un dibattito sulla loro possibile trasformazione. Diciamo che l’etnografia è uno dei primi anelli di una catena che mobilita saperi diversi, collettivi diversi che, insieme, possono portare alla costruzione di un problema pubblico.

https://www.asterios.it/catalogo/anthropocene

https://www.asterios.it/catalogo/anthropocene

Pertanto, utilizzare l’etnografia per qualificare i movimenti e le immobilità delle compagnie petrolifere e del gas costituisce un punto di partenza sotto forma di indagine collettiva che consentirebbe, da un lato, di esaminare e confrontare tra loro ciò che fanno queste società, e, dall’altro, dall’altro, discutere le loro modalità di presenza e le loro modalità di viaggio. In questo modo, la massiccia domanda di “cosa fare?” delle imprese petrolifere e del gas in una situazione di crisi climatica possono essere ridotte a problemi locali, a repertori di strumenti, a categorie di attori che offrono tante opportunità di riflessione sulla trasformazione dei loro assetti.

Questa proposta può sembrare modesta e forse inadatta alla situazione di emergenza in cui siamo immersi. Tuttavia, questo lavoro offre un’alternativa solida e fruttuosa ai tanti appelli molto generali che ci ingiungono di riformare la nostra sensibilità occidentale, di trasformare la nostra immaginazione e di abbandonare la nostra “cultura” moderna, che, una volta affermata, ricade senza effetto nella costrizione strutturata della vita quotidiana. Piuttosto che cercare di scambiare una sensibilità con un’altra, sembra più efficace impegnarsi in un lavoro materiale di descrizione, per sperare di trasformare le organizzazioni che modellano i nostri modi di vita.

Note

[1] Mitchell si avvale di una metafora reticolare per spiegare la differenza nel potenziale di circolazione globale tra carbone e petrolio: “In altre parole, mentre il movimento del carbone tendeva a seguire reti dendritiche, con diramazioni a ciascuna estremità ma un unico canale principale, creando potenziali strozzature in diversi punti di giunzione, il petrolio scorreva lungo reti che spesso avevano le proprietà di una rete, come una rete elettrica, dove esiste più di un percorso possibile e il flusso di energia può commutare per evitare blocchi o superare guasti [Timothy Mitchell, Democrazia del carbonio. Il potere politico nell’era del petrolio, Verso, 2011, p. 38].

[2] Hannah Appel, La vita legittima del capitalismo, Duke University Press, 2019.

[3] Anna Tsing, Attrito. Deliri e pretese di globalità, La Découverte, 2020, p. 25.

Autore: Jean Daniélou è un Sociologo, ricercatore associato presso il Centre for Sociology of Innovation (CSI) di Mines Paris-PSL, membro del comitato scientifico della cattedra “Città e digitale” di Sciences Po.

Fonte: AOCmedia

https://www.asterios.it/catalogo/permacrisis-e-tardo-capitalismo

https://www.asterios.it/catalogo/permacrisis-e-tardo-capitalismo